11月21日上午,山东大学长风论坛鳌山系列讲座142期在青岛校区博物馆628报告厅举行,讲座第一场邀请到陕西省考古研究院副院长、研究馆员张改课,带来题为《陕西旧石器时代的环境、人类与文化》的讲座。讲座由文化遗产研究院特聘教授王伟主持。

讲座开篇,张老师以陕西“地理中心”与“文明发祥地”的双重定位切入,从秦岭隆升、渭河盆地演化以及黄土高原形成三个方面,解析陕西地区环境的演变:作为“中央水塔”也是南北地理的分界线的秦岭,其隆升与新生代以来的板块运动密不可分,呈现出清晰的阶段性特征:早更新世已有一定规模,但尚未让南北气候环境形成显著分异;中更新世,秦岭海拔升至 2000 米左右,南北气候差异逐渐凸显;到晚更新世,秦岭平均海拔已达 2000-3000 米,南北气候格局基本趋近现今。秦岭对区域环境的塑造作用尤为显著:形成南北 6-7℃温差、200 毫米降水差以及温/亚热带气候分野,植被景观也随之呈现出鲜明的差异。

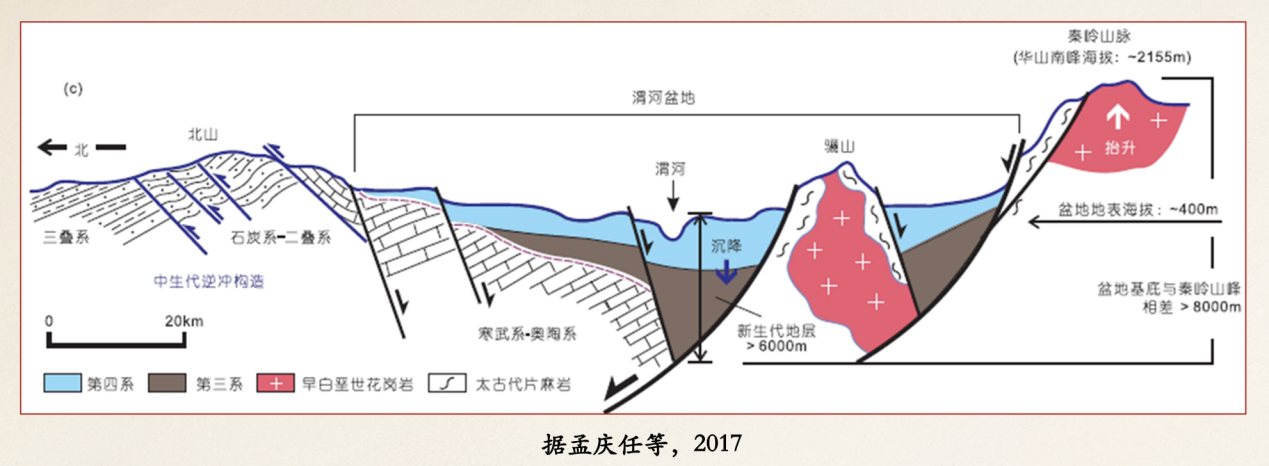

渭河盆地是中国重要的新生代盆地之一。渭河盆地受南北挤压影响,4500万年前开始形成,与秦岭形成过程一致,500多万年前基本定型。具体而言为扬子板块与华北板块挤压,形成隆升(秦岭)与断陷(汾渭地堑)。通过钻层岩心研究,渭河盆地新生代沉积厚度超过6000米,呈现南边厚、向北逐渐变薄的趋势,这与骊山、华山等秦岭相关山体有很大关系。更新世阶段,渭河盆地曾发育有三门湖,随着流水汇集,湖水不断增多,最终向东切开通道,与三门峡贯通,促成了黄河的形成。

图一 渭河盆地演化、形成过程

黄土高原是地球上最集中且分布面积最大的黄土原区,它的形成与西风带和冬季风系统密切相关。中亚、蒙古高原,乃至更遥远的西亚地区的粉尘,在西风带和冬季风的共同作用下被吹向东南方,途中被太行山、秦岭等山系阻挡而快速沉降,形成了以陕西、甘肃和山西为核心的广袤黄土高原。通过对黄土的磁化率及颗粒分析,发现其颗粒呈现出越往东南越细小,越往西北越粗大的规律,确凿地揭示了粉尘来自西北方向的搬运路径。黄土-古土壤沉积序列清晰地记录了气候的冷暖交替变化。黄色的黄土层形成于干冷的冰期,此时风力强盛,黄土堆积迅速且深厚;而红色的古土壤层则形成于暖湿的间冰期,当时气候温暖、雨量充沛、植被茂密,地表经历了强烈的成壤作用。其颜色分布也呈现地理规律:越靠南方(如秦岭山间及以南),因暖湿条件更佳,土壤中的铁质氧化更为彻底,故红色愈深甚至发紫;越往北方,则红色逐渐变淡。此外,黄土中富含的钙元素,在雨季溶解下渗,旱季时又结晶析出,这种持续的淋溶与富集过程,不仅塑造了黄土独特的结构,也使得黄土高原北部地区动物化石的石化程度普遍较高,为古生物研究保存了珍贵的记录。

图二 黄土-古土壤堆积剖面

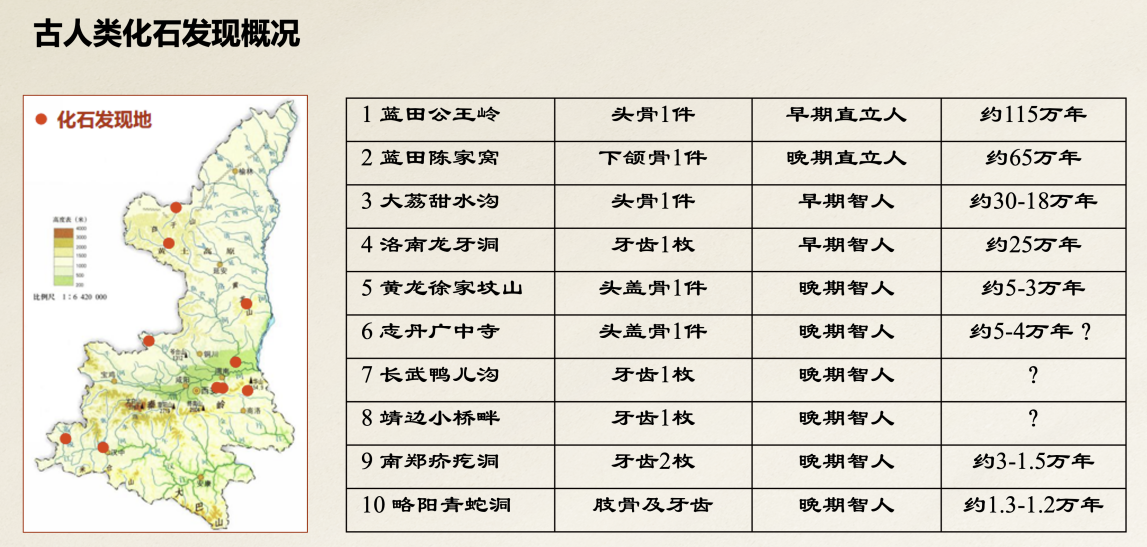

介绍完陕西地区地貌环境演化的背景后,张老师进一步详细介绍了陕西地区古人类化石的相关发现。陕西目前已发现十处古人类化石点,是我国古人类化石发现较丰富的地区之一,不同时代、不同演化阶段的人类化石均有出土。

图三 陕西境内发现的古人类化石

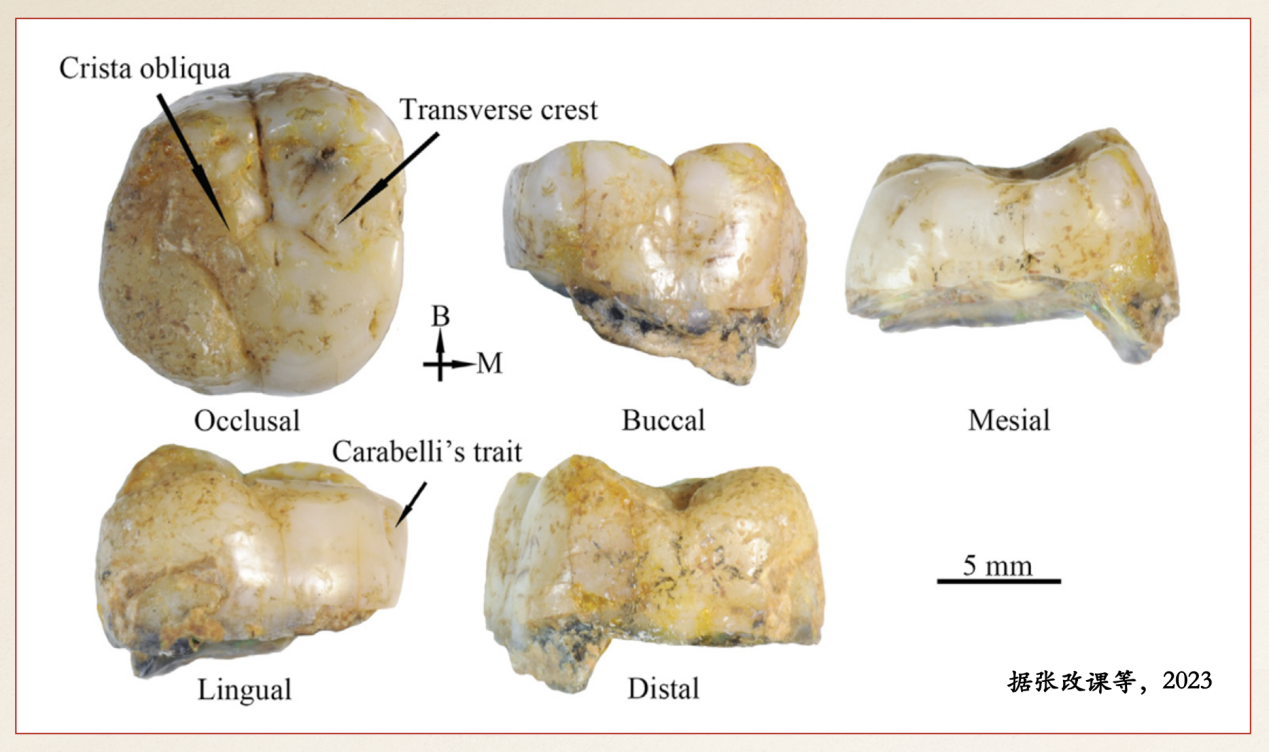

早更新世的古人类仅见于蓝田公王岭,系1件基本保存完整的女性头骨化石,距今约115万年,它是中国北方年代最早的人类化石。中更新世的古人类化石包括距今约65万年的蓝田陈家窝下颌骨化石、距今30-18万年前后的大荔人头骨化石和距今25万年左右的龙牙洞人类牙齿化石。大荔人头骨化石是中更新世古人类化石的重要代表,吴新智先生研究认为大荔人化石介于直立人和现代人之间,可能属于早期智人的一种古老类型。洛南龙牙洞发现的右上第一臼齿也是陕西境内的早期智人化石,其形态与东亚中更新世直立人及中更新世晚期古老型人类形态有所区别,可能属于早期智人或者是直立人向早期智人过渡阶段。

图四 洛南龙牙洞早期智人牙化石(右上第一臼齿)

陕西地区晚期智人化石地点相对较多。距今约5-3万年的黄龙徐家坟山出土的头盖骨化石为早期智人向晚期智人过渡提供了重要线索。在志丹县的广中寺发现有1件较为完整头盖骨,属于一个12岁左右的个体,如果出土地层可靠,黄土测年将其指向距今约5-4万年,但该化石存在地层关联性不确定、不排除晚期墓葬出土等疑问,年代可靠性有待进一步确认。2018年,从南郑疥疙洞原生地层中发掘出土有2件晚期智人(现代人)的牙齿化石,距今约3-1.5万年,属于秦岭地区首次发掘出土的现代人化石。略阳青蛇洞发现有距今1.3-1.2万年的牙齿、头盖骨片、肢骨等多件人类遗骨,与人骨同时发现的还有丰富的动物化石,根据动物群组合认为青蛇洞的地质年代为晚更新世,同时该洞穴的堆积过程复杂,可能存在后期扰动,未来需要更多的综合性研究。

图五 南郑疥疙洞发掘出土的2件晚期智人(现代人)牙化石(第三臼齿)

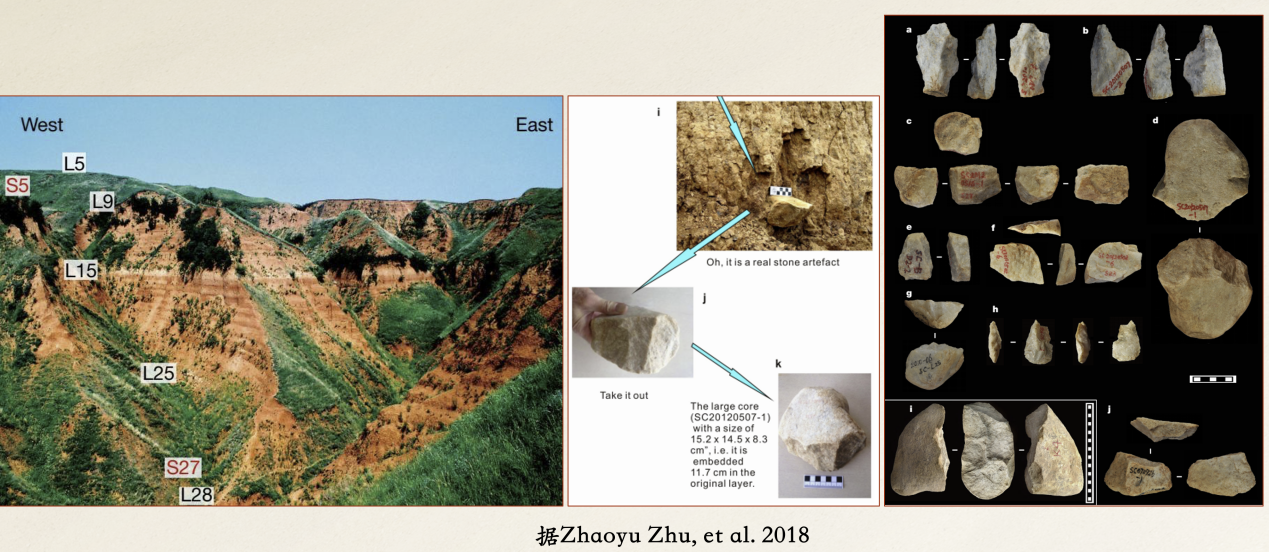

接着,张老师按秦岭地区、渭河盆地及黄土高原分区域梳理陕西旧石器遗址出土的石制品,进而系统阐述了陕西旧石器文化的演进脉络。陕西目前已发现600多处旧石器时代遗址和地点,大量的旧石器时代遗存集中在秦岭两侧及山间盆地。陕西最早的旧石器遗存可以追溯到早更新世,且均集中于秦岭地区,包括蓝田上陈和公王岭、南郑龙岗寺(第4、第3地点)和洛南夜塬(下部地层)。其中蓝田上陈遗址的发现对于东亚地区人类演化问题具有重要的意义,其地层堆积连续,发现者认为其石制品埋藏于古土壤S15至黄土L28中,绝对年代可达距今212-126万年。该遗址共发现有96件石制品,包括石核、石片、砍砸器、刮削器等。蓝田公王岭遗址距今约115万年,较多的石器为采集品,仅有20多件为发掘出土,工具多见中小型者,过去调查采集的手斧可能时代偏晚。龙岗寺第4地点距今约150万年,出土石制品102件;第3地点(下文化层)年代距今约120-70万年。总体而言,秦岭地区早更新世期的石器原料多为当地的石英与石英岩,以中小型的石片石器为主。

中更新世早、中期的旧石器遗存依然集中于秦岭地区,渭河盆地边缘地带也有不少发现。典型遗址如秦岭南麓的南郑龙岗寺第1地点(下文化层),秦岭山间盆地的洛南夜塬、洛南龙牙洞,渭河盆地北缘地带的富平周家坡、富平庙沟、澄城韦家圪垯等。这一时期的石器原料几乎全为砾石,岩性以石英、石英岩为主,新出现了颇具特色的向心剥片石核,工具以中小型的刮削器、尖状器、凹缺器等石片石器为主,同时也存在一些重型的砍砸器、手镐,工具个体有逐渐大型化的趋势。

图六 上陈遗址剖面及出土石制品

图七 洛南夜塬(距今70-30万年)出土石制品

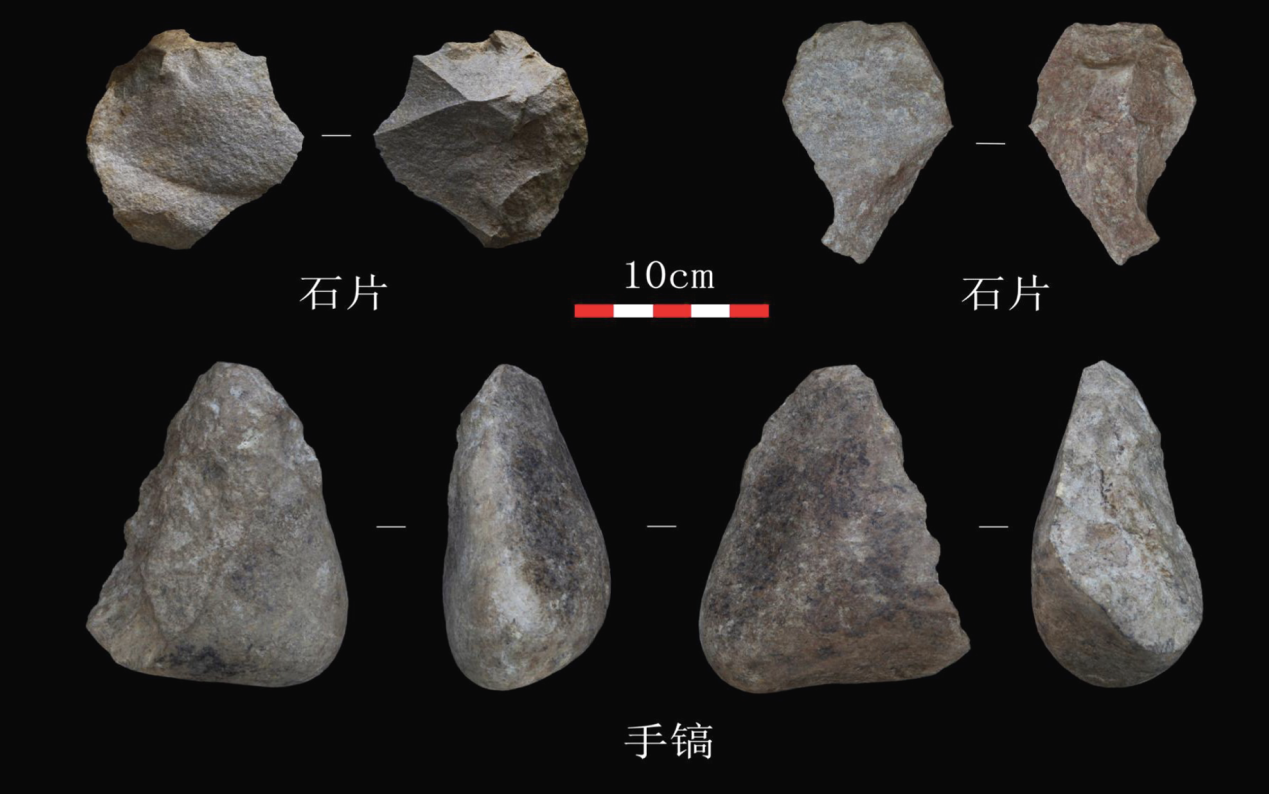

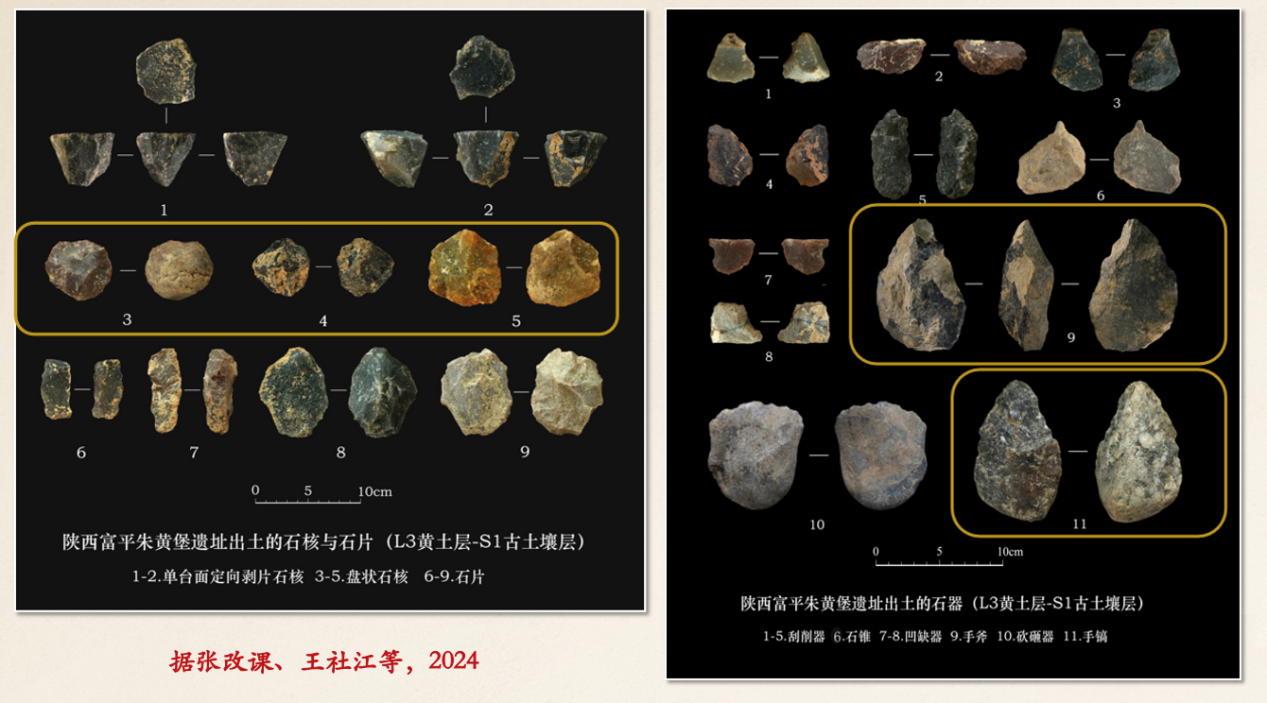

中更新世晚期至晚更新世中期,陕西旧石器遗存的分布范围显著扩大,文化遗物明显增多。典型遗址包括南郑龙岗寺第1地点(上文化层)、洛南张豁口、朱黄堡以及大荔人遗址等。秦岭南麓南郑龙岗寺第1地点的上层为新石器时代遗存,下层为旧石器时代遗存,两者界限明显,遗址不乏向心剥片石核,除了大量的中小型石片工具外,还见有一些手斧、手镐、大型石刀等阿舍利技术产品。秦岭山间洛南盆地张豁口遗址在100平米的发掘范围内,出土了1万余件石制品,包括特色鲜明的向心剥片石核以及手斧、手镐、薄刃斧、砍砸器等重型器物,同时也含有较多轻型的刮削器、尖状器等。渭河盆地北缘富平朱黄堡的石制品主要埋藏于河流阶地砂砾层、黄土状地层和L1黄土层中,年代为距今30-4万年前后,向心剥片石核已较常见,工具多见中小型的刮削器、尖状器、凹缺器等石片石器,同时也存在个体较大的手镐和手斧。总的来看,这一时期的石制品个体明显增大,向心剥片石核普遍存在,阿舍利技术风格石器比较流行。

图八 洛南张豁口石制品出土情况

图九 陕西富平朱黄堡遗址出土石制品

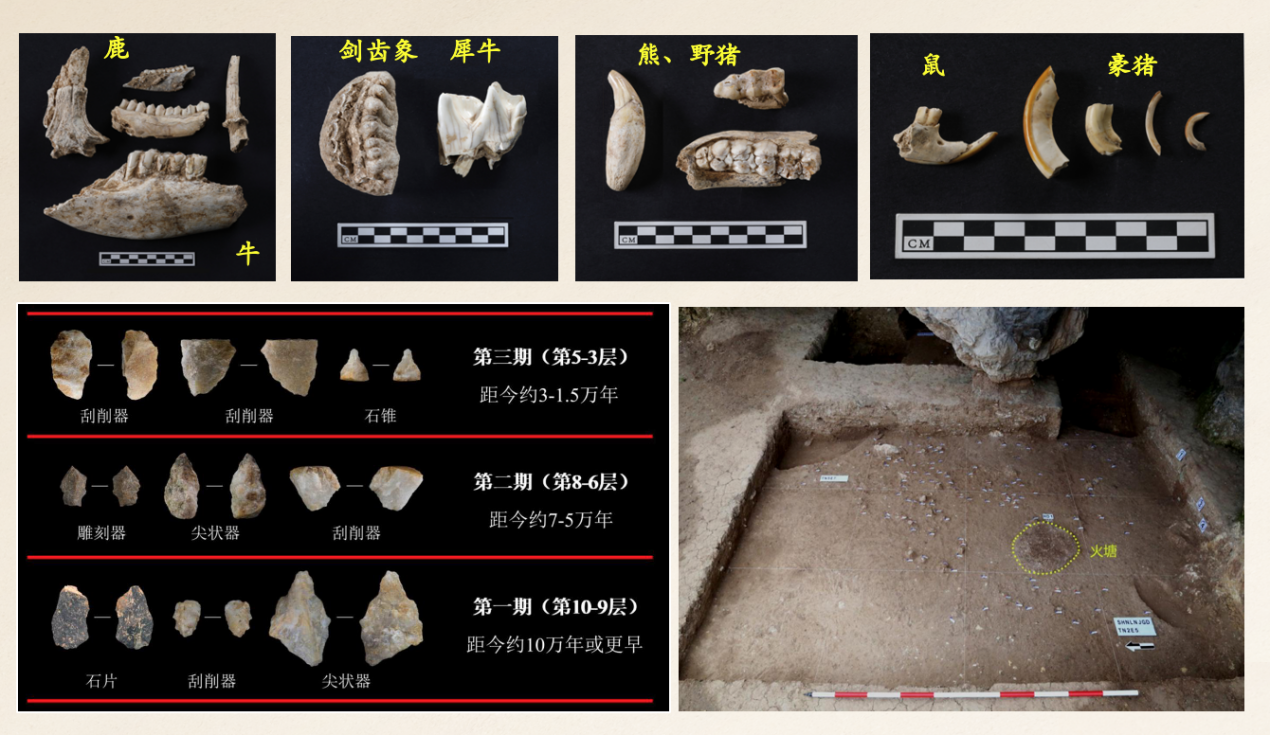

晚更新世晚期的遗址几乎遍布陕西全境。代表性的有的南郑疥疙洞、临潼芷阳、大荔育红河、宜川龙王辿等。秦岭南麓南郑疥疙洞第5-3层距今约3-1.5万年,以中小型的石片石器为主要组合,不见阿舍利技术产品,亦未见明确的石叶和细石叶技术产品。秦岭北麓临潼芷阳遗址也以中小型的石片石器为主要组合,同时存在一些修理精细的圆头刮削器。渭河盆地距今2万年左右的大荔育红河遗址,尽管也存在较多的中小型石片石器,但已见有一些细石叶技术产品。黄土高原地区距今2.6-2.1万年的宜川龙王辿,其石制品已表现出典型的华北细石器工业传统。进入晚更新世晚期以后,陕西地区古人类的石器技术呈现出明显的南北地域差异,南部秦巴山区依旧表现为以中小型石片石器为主要特点的简单石核-石片技术,渭河盆地北部和黄土高原地区则逐步转变为细石叶技术。

图十 南郑疥疙洞第一至第三期出土石器、动物化石、遗迹情况

陕西不同区域的旧石器文化发展呈现出脉络清晰的特征:秦岭地区有着150多万年连续的文化发展脉络,技术演进依次为简单石核-石片技术——发展中的简单石核-石片技术(含向心剥片石核、手镐)——含似阿舍利风格的石器技术(包含较丰富的手斧、三棱手镐、薄刃斧、大型石刀)——进步的简单石核-石片技术(小型向心剥片石核、精细化工具修理)。渭河盆地则形成70多万年以来的较完整发展序列,早期阶段可能为发展中的简单石核-石片技术,历经含似阿舍利风格的石器技术、进步的简单石核-石片技术,最终出现细石叶技术(目前仅见于盆地北部)。至于黄土高原地区,其文化序列尚不清晰,但仍可见由进步的简单石核-石片技术向细石叶技术转变的趋势。

讲座最后,张老师总结道,陕西以其地貌环境的多样性、人类体质演化的连续性、旧石器文化序列的系统性,为实证中国百万年的人类史提供了核心物证,层出不穷的考古发现和研究成果正在不断深化和重塑我们对人类演化、文化传播与适应的认知。

在互动环节,现场师生踊跃提问,张老师就洛南洞穴遗址的形成、阿舍利技术源流与扩散等问题进行了深入浅出的解答。整场讲座内容翔实、图文并茂、见解深刻,极大地拓宽了师生的学术视野,现场气氛热烈。

【作者:文字/张雯裕、裴祎琳 图片/张雯裕 审核:胡松梅、张改课】