11月21日上午,山东大学长风论坛鳌山系列讲座142期在青岛校区博物馆628报告厅举行,讲座第二场邀请到咸阳市文物考古研究所谢高文研究馆员,带来题为《咸阳十六国墓的发现与研究》的讲座。讲座由山东大学博物馆常务副馆长肖贵田研究馆员主持。

讲座伊始,谢高文老师首先介绍了十六国时期的时代背景,包括民族融合、政治制度和文化变迁。他指出,这一时期关中地区主要有匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族聚居,并先后被前赵、后赵、前秦、后秦、大夏、北魏统治,其中前赵、前秦、后秦均定都长安,十六国政权大多由胡族建立,多采用胡汉分制的治理模式。在此历史背景下,谢老师引出了本次讲座的主题——关中地区十六国墓的考古发现与研究,旨在通过物质遗存解读那段复杂的历史。

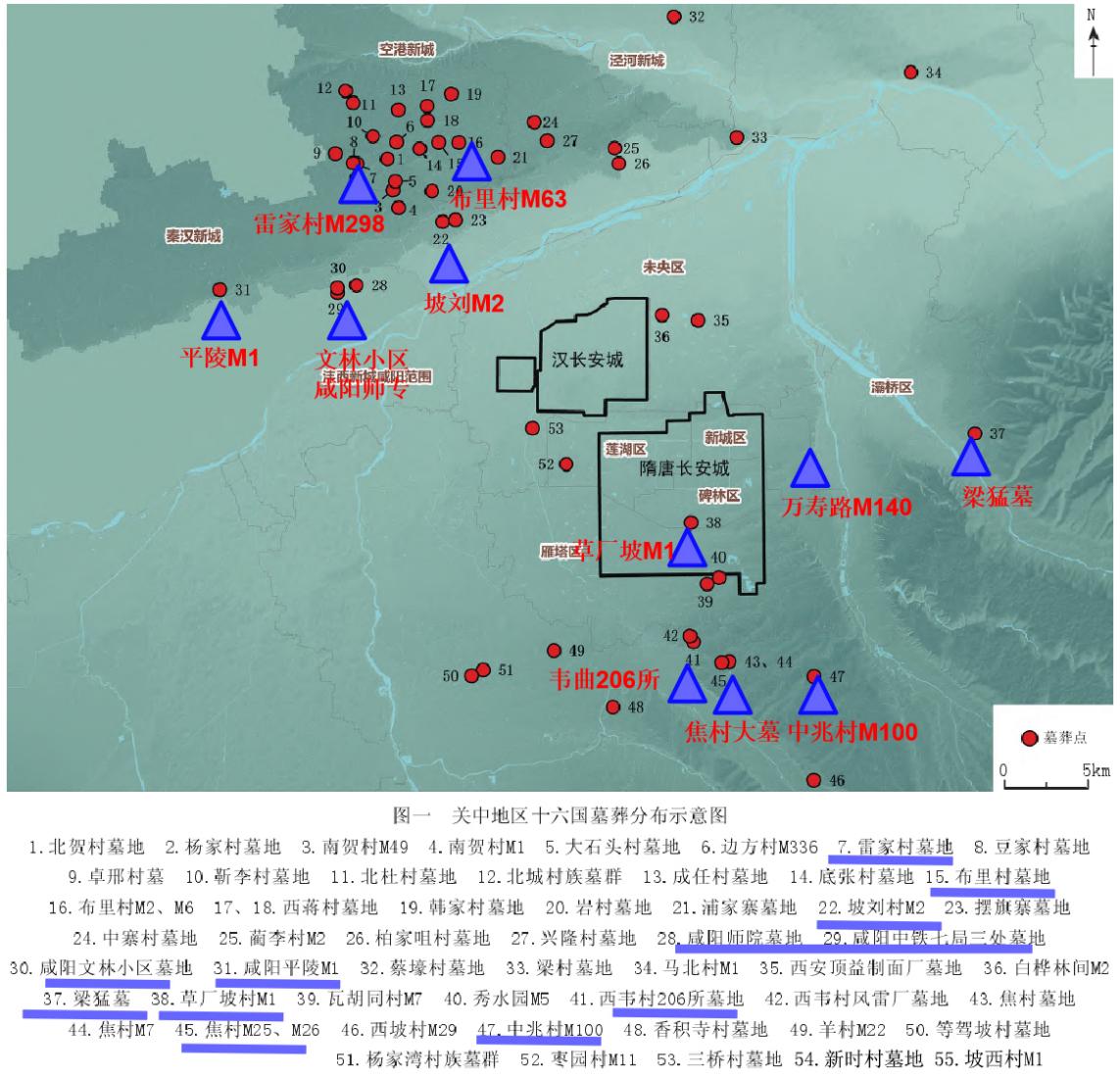

接着,谢高文老师聚焦于关中地区十六国墓葬的研究现状。他提到,该区域已发现的十六国墓约200座,其中近半数集中于咸阳。过去由于资料匮乏,十六国墓葬研究较为薄弱。随着咸阳十六国墓葬资料的系统发表,这一时期的墓葬逐渐引起学界高度关注。以韦正、张小舟、苏哲、岳起和刘卫鹏等为代表的学者,通过系统研究,使该时期的墓葬特征和具体分期逐渐明晰,为深入探讨其背后的社会历史问题奠定了坚实基础。

图一 关中地区十六国墓葬分布示意图

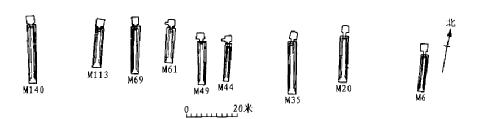

随后,谢高文老师从三个维度系统描绘了关中十六国墓地的面貌:墓葬排列、墓葬形制与器物组合。在墓葬排列上,咸阳和西安地区的十六国墓葬以“一”字形平行排列为主,排列整齐,间距均匀,是事先经过规划的家族墓地。咸阳师院西晋十六国墓和文林小区前秦朱氏家族墓等便是典型例证。

图二 咸阳文林小区前秦朱氏家族墓平面分布图

在墓葬形制方面,均为土洞墓,可分为单室墓和多室墓两类。单室墓以平陵M1、文林小区M140和M6为代表。平陵M1墓道设有一个长方形天井;文林小区M140和M6墓道壁均留设2级生土台阶,并以青砖封门。多室墓可分为双主室、前后室、前后室带侧室、主室带侧室几种类型。双主室墓中前、后两个墓室均为方形,二室之间以甬道相连,埋葬多人;前后室墓中,前室呈长方形,后室平面呈长方形或梯形,多人合葬;前后室带侧室墓中,前室为方形,后室长方形或梯形,侧室开于前室两侧壁,侧室埋葬多人。主室带侧室墓中,主室平面呈方形,侧室开于前室一侧,多人合葬,前室、侧室均葬人。

在器物组合方面,咸阳十六国墓随葬器物可以分为出行仪仗组合、镇墓组合、日用器模型组合、禽畜模型和随身用器。谢高文老师依次介绍了咸阳师专墓群、咸阳铁一局三处墓群、文林小区朱氏家族墓群、平陵十六国墓、咸阳机场二期M298和雷家村墓群、咸阳布里M63、咸阳坡刘M2(西陵县侯夫人墓)和礼泉县新畤十六国M1的随葬器物和组合。

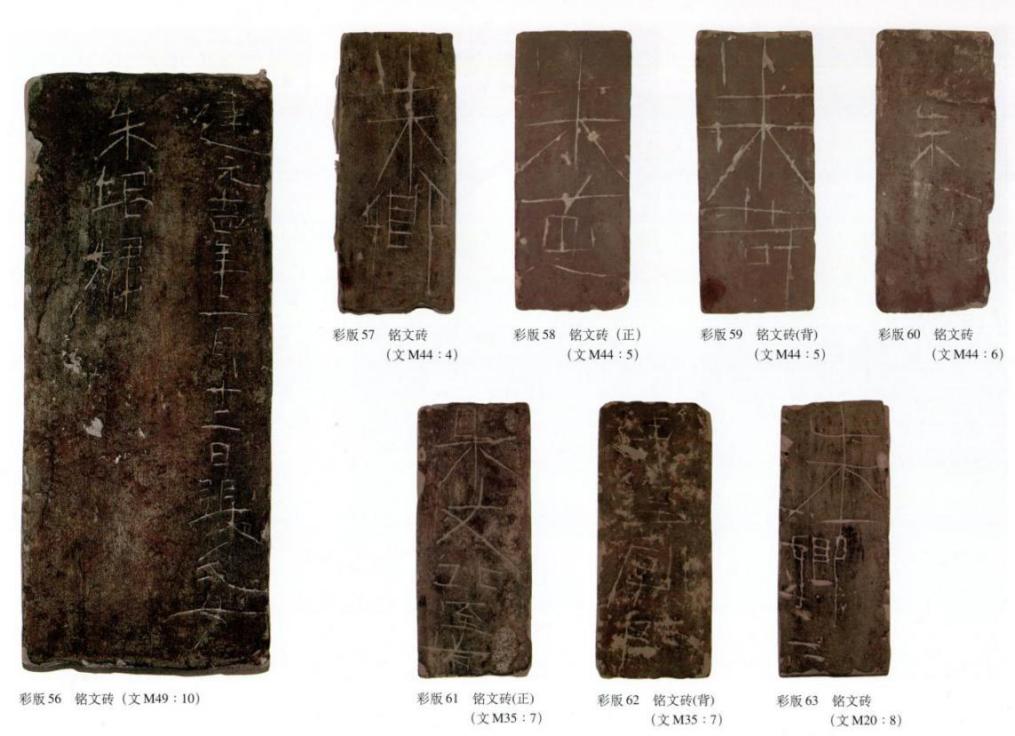

谢老师着重强调了以下几处具有重要意义的发现:文林小区M49中出土随葬铭文砖尤为引人注目,铭文砖刻“建元十四年二月十二日张氏女朱圯妇”,明确标明墓葬年代为前秦建元十四年(378年),为判定咸阳地区十六国墓葬年代提供了极为重要的参考标尺。同时,由于平陵M1位于塬之间的缓坡地带,没有淤泥侵入,使其成为十六国墓地中保存最为完好的墓葬,特别是彩绘颜色保存非常完好,出土了一批非常精美的文物,有釉陶铠甲马、彩绘铠甲马、骑马乐俑、坐乐俑、彩绘牛车和彩绘轺车等。其中平陵M1中出土的四件女坐乐俑极具特色,位于墓室西侧,形状大小基本相同,通体饰彩;头戴黑色十字形扁平发冠,额发分两层由中间梳向两边,上身穿红褐色窄袖交领衣,下身着红、褐色宽摆裙;均跽坐,弹奏乐器,乐器分别为筝、鼓和琵琶,惜呈吹奏状的乐俑执物丢失。平陵M1西侧的陶俑群体现了游牧民族在转向定居的过程中,在不断吸收、融合汉族的政治和文化特色。此外,咸阳布里M63是目前已知规模最大的十六国时期的墓葬,墓葬内保存有完整的大场景演奏场面,经研究发现有乐俑持琴、筝、筑、阮咸、竽、箫、排箫和鼓在表演,是华胡音乐文化交融的重要见证。

图三 平陵M1出土女坐乐俑

接着,谢高文老师重点介绍了咸阳十六国墓出土的有铭砖。铭文可分为纪年及记名类、买地券类和记事类。谢老师以其中最具特色的八块有铭砖为例展开了讲解,有六块出于文林小区前秦朱氏家族墓地。纪年一块,刻文为“建元十四年二月十二日张氏女朱圯妇”;记名类共四块,四块砖均刻有姓名;买地券一块,刻文为“朱丈北至首”,“东至庙门”;记事类两块,刻文为“字字思祖墓”与“丁好思大”。同时,根据文林小区前秦墓出土的六块有铭砖分析研究,其一线排列的墓葬呈现出西早东晚的年代顺序。

图四 咸阳文林小区前秦墓出土铭文砖

谢高文老师总结指出,咸阳作为关中地区十六国墓地的主要分布区,墓葬数量多、研究起步早、成果丰硕。这些墓葬一方面体现了鲜明的地域特色,包括排列整齐的家族墓地、土刻的门楼和建筑模型及鼓吹俑和女坐俑群都有着鲜明的关中特色。另一方面,随葬的器物如砖雕俑、石质鸡鸣枕、硾壶、铜马具和虎子等,又反映了关中地区这一时期与包括河西、新疆、东北和南方地区曾展开广泛的文化交流。关中地区十六国墓上承西晋,下启北朝,其俑群制度一直影响到隋唐,是我国墓葬制度发展史上不可缺少的重要一环。

在讨论环节,师生们围绕关中地区十六国墓葬族属、胡族汉化程度、华胡交流、是否发现居址和墓葬打破关系等问题展开了热烈讨论。对于相关提问,谢高文老师给予了全面的解答。讨论结束后,师生们以热烈掌声对谢高文老师带来精彩详实的讲座表达了由衷的感谢。

【作者:文/安竹谊 马佳宁 图/张雯裕 审核:胡松梅 谢高文】