近日,山东大学文化遗产研究院在国际学术期刊Journal of the European Ceramic Society上发表题为“Internal corrosion mechanism of lead-based glazes: the case of Tang dynasty yellow pottery”研究成果。论文第一作者为山东大学文化遗产研究院博士研究生吴昊泽,通讯作者为山东大学文化遗产研究院副教授徐树强,共同作者包括山东大学文化遗产研究院硕士研究生贾柠瑞,山东大学兼职特聘教授、北京化工大学特聘教授马清林,四川博物院研究馆员韦荃。

陶瓷文物是文明的重要物质载体。公元前5000-公元前4000年左右,中东地区烧制出了最早的带釉器物。公元前475–公元前221年(中国战国时期),受古代青铜冶炼、炼丹以及铅钡玻璃制作技术等影响,中国成功烧制出釉陶并开始批量生产。

化妆土作为釉陶的重要装饰结构,曾广泛应用于拜占庭帝国和伊斯兰领土釉陶器物生产中,它可有效改善器物外观。在中国,化妆土使用最早可追溯到三国东吴时期(公元222-280年),并于南朝时期(公元420-581年)在中国南方瓷窑开始广泛使用,此后长期广泛应用于瓷业。在瓷器烧制过程中,化妆土因缺乏助熔剂,仅能形成少量液相并与石英颗粒表面接触,因而其结构松散。化妆土的多孔结构虽然有利于釉层附着,但在埋藏过程中容易吸水膨胀并对釉层产生应力作用,导致低韧性硅酸盐釉层出现裂隙或加速已有裂隙发展。同时多孔结构也有利于酸、碱腐蚀介质进入器物内部,加速腐蚀。在多种因素作用下,导致大量出土釉陶器物釉层脱落。本文以中国唐代邛窑出土铅黄釉器物为研究对象,通过科技分析与模拟腐蚀实验,系统探讨了釉层脱落内部腐蚀机制。

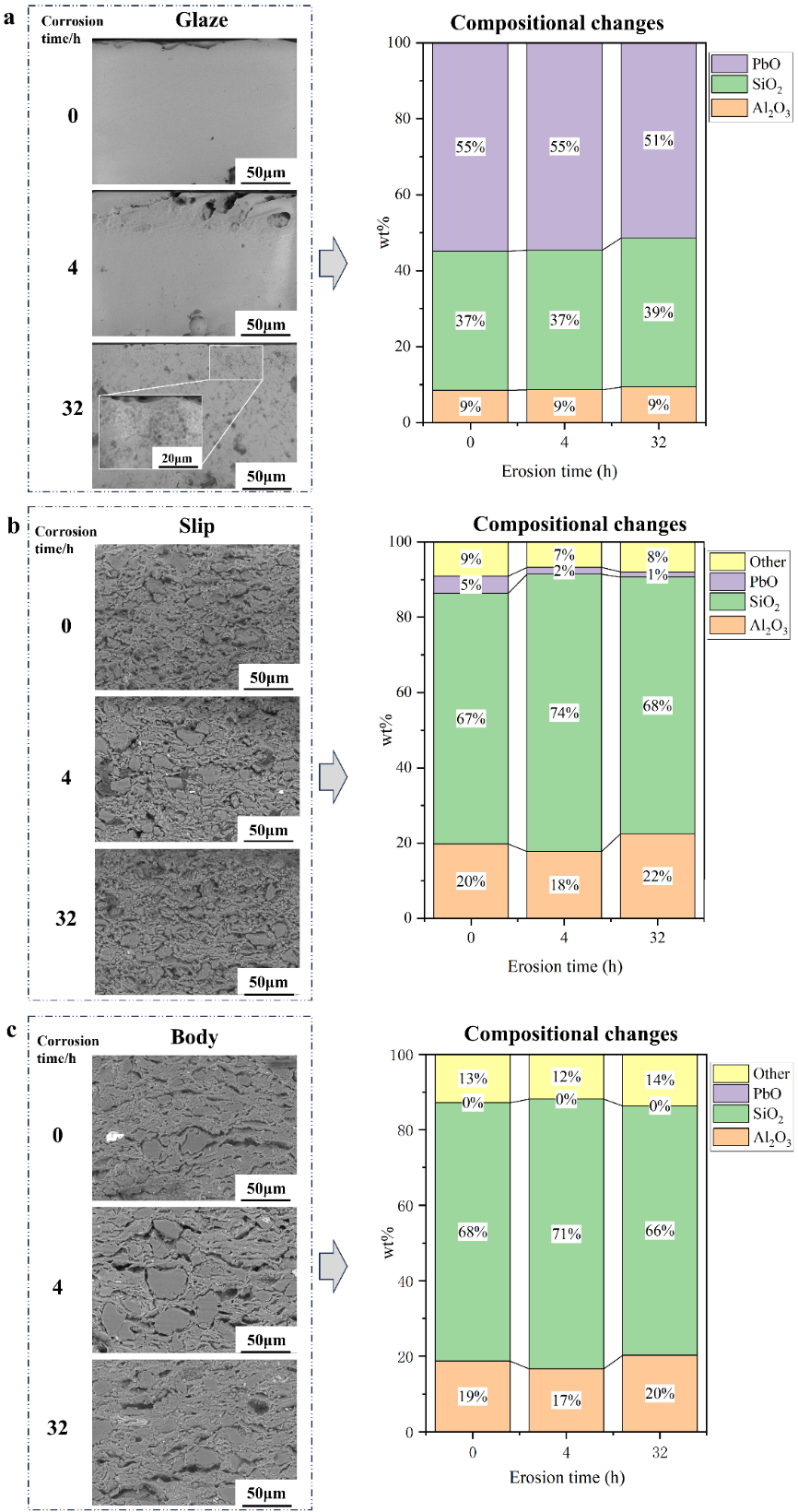

图一 碱腐蚀后瓷釉、化妆土、瓷胎显微形貌及主要成分变化图

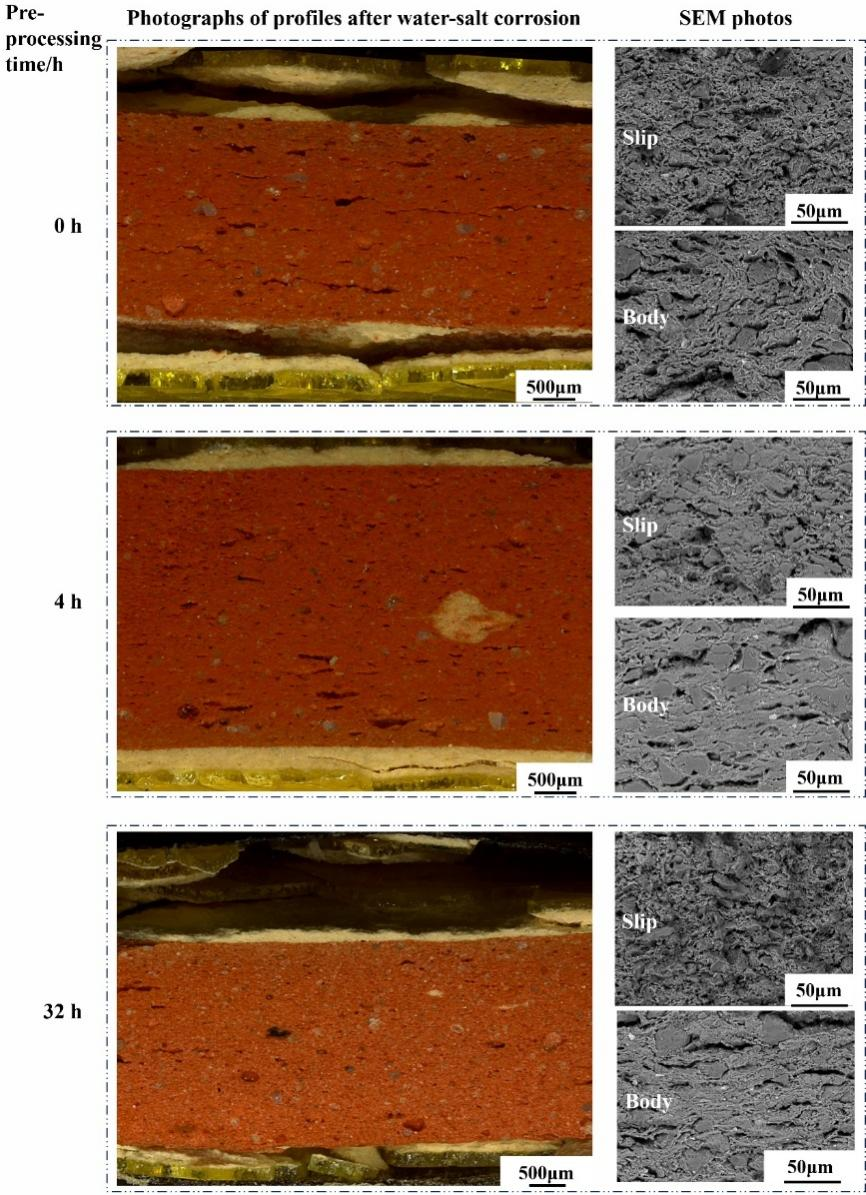

图二 耐盐实验后化妆土、瓷胎差异性腐蚀形貌图

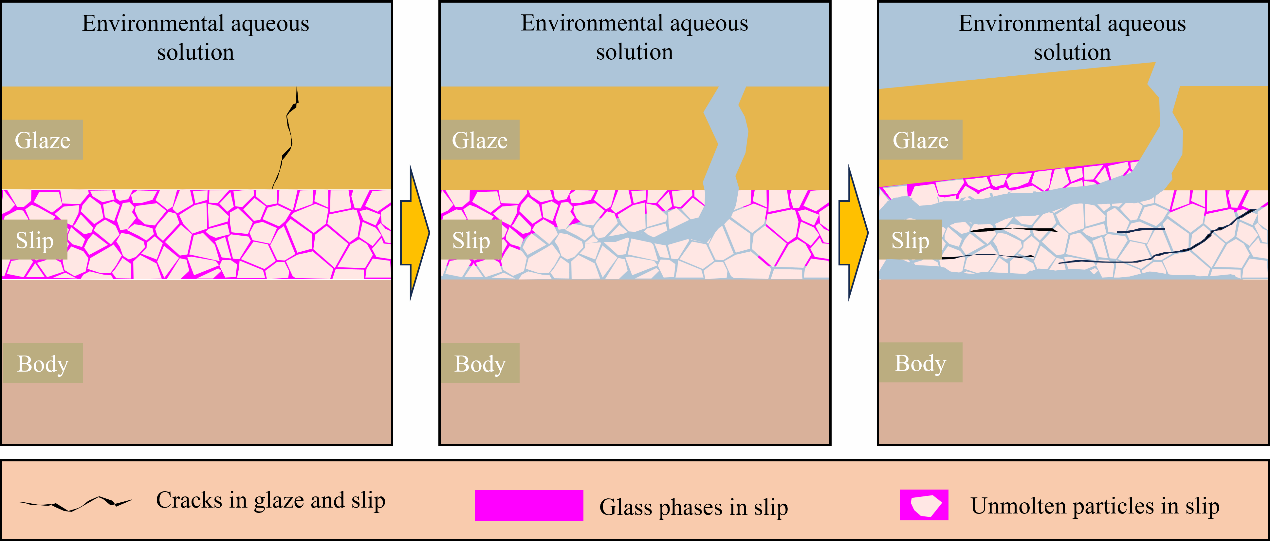

图三 釉层脱落过程示意图

研究表明,釉陶内部化妆土中玻璃态物质溶解腐蚀是釉层脱落的主要原因之一。此外,釉陶内部腐蚀过程并非单向劣化过程,玻璃态物质与未熔融石英等溶解生成的硅酸盐物质可作为粘结剂,能够加固釉陶内部多孔结构(如烧结程度较低化妆土和胎体),从而增强其对水盐侵蚀的抵抗力。当某些区域劣化作用弱于加固作用时,釉层附着能力会相对增强。硅酸盐物质在自然埋藏环境下会显著减缓釉陶内部多孔结构劣化进程。

Journal of the European Ceramic Society为硅酸盐材料领域权威期刊,主要发表与陶瓷材料相关的原始研究和评论,2024年JCR分区为一区,期刊最新影响因子6.2。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2025.117732

【作者:吴昊泽 审核:马清林,徐树强】