近日,山东大学考古学院与大英博物馆、山东省文物考古研究院等单位合作在国际权威学术期刊Journal of Archaeological Science(中科院一区TOP期刊)上发表题为“Bridging the crafts: lead isotopes reveal the innovation of lead-glazed pottery in Warring States China”的研究成果。论文第一作者为山东大学考古学院申静怡副教授,通讯作者为山东大学考古学院郎剑锋教授。共同作者包括山东大学博士研究生耿超,大英博物馆刘睿良研究员,山东省文物考古研究院赵益超、吴志刚副研究员,临淄文物考古研究所陈魁馆员,青岛市文物保护考古研究所彭峪副研究员,北京科技大学张吉副教授。

文章对7件出土自山东淄博临淄地区墓葬等遗迹的战国晚期铅釉陶进行了化学成分、微观结构及铅同位素分析,进一步明确东周齐地为中国低温铅釉陶器起源研究的关键区域,探索了中国早期铅釉陶的制作工艺及技术来源,阐释战国时期临淄地区制陶业与青铜冶铸业间的工艺互动,尝试梳理中国低温铅釉技术的发展脉络。

图一 战国晚期出土铅釉陶的分布

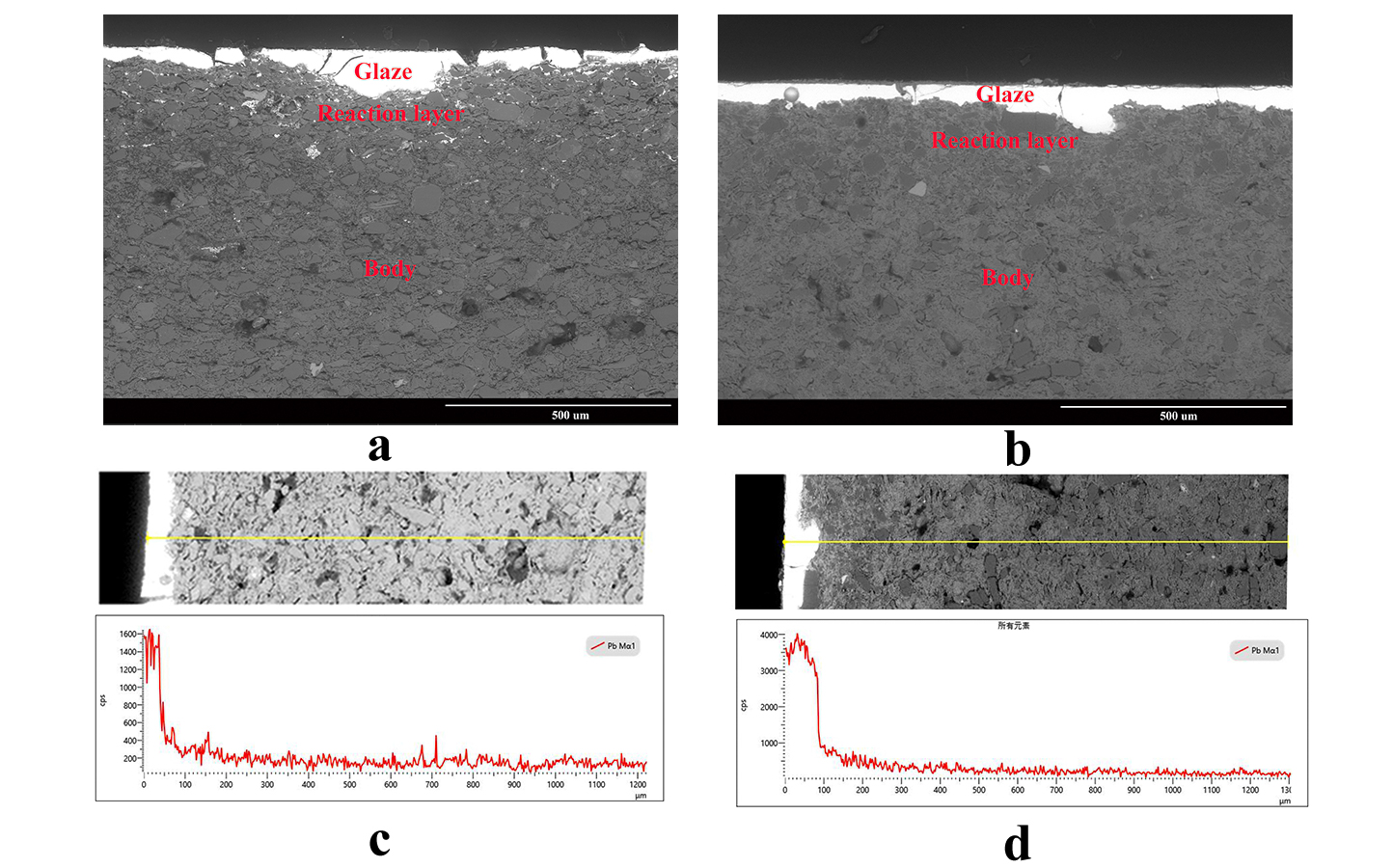

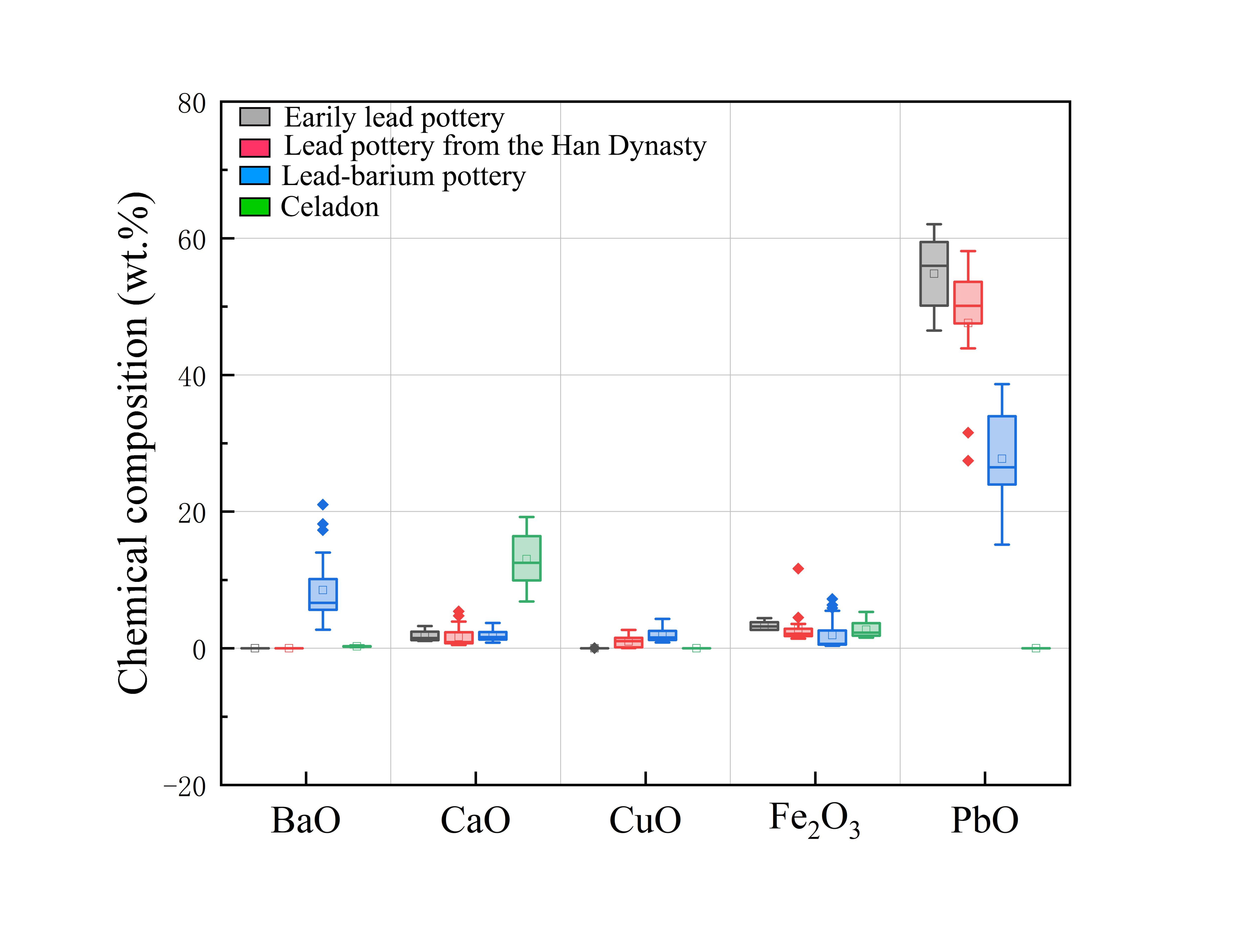

研究通过对比釉陶胎体与当地及中国其他地区陶器的化学成分,明确其产地为东周齐地。战国晚期铅釉陶的制作工艺稳定成熟,其系就地取材于当地易熔粘土制胎;黄土或易熔粘土配合铅料制釉,含铅量稳定在50%-62%;以釉料中硅质原料所含氧化铁为着色剂;在700-1000℃温度下、还原气氛中一次烧成,釉层与胎体之间存在铅渗透带。

图二 战国晚期铅釉陶的微观结构及线扫描

战国晚期,丧葬制度发生变化,以陶礼器替代青铜礼器的风气开始流行。而齐地陶工可能在某种条件下接触到了南方生产的原始瓷礼器,进而产生了仿制原始瓷礼器的想法,但囿于窑炉温度限制及当地瓷石、钡等资源的匮乏,工匠只能基于现有技术条件(灰陶制作)和资源禀赋(高放射性成因铅)进行创作,部分借鉴铅钡釉陶及原始瓷的生产技术,从而生产出外观近似原始瓷的铅釉陶产品。

图三 铅釉陶、铅钡硅酸盐制品与原始瓷的主要助熔剂与着色剂对比

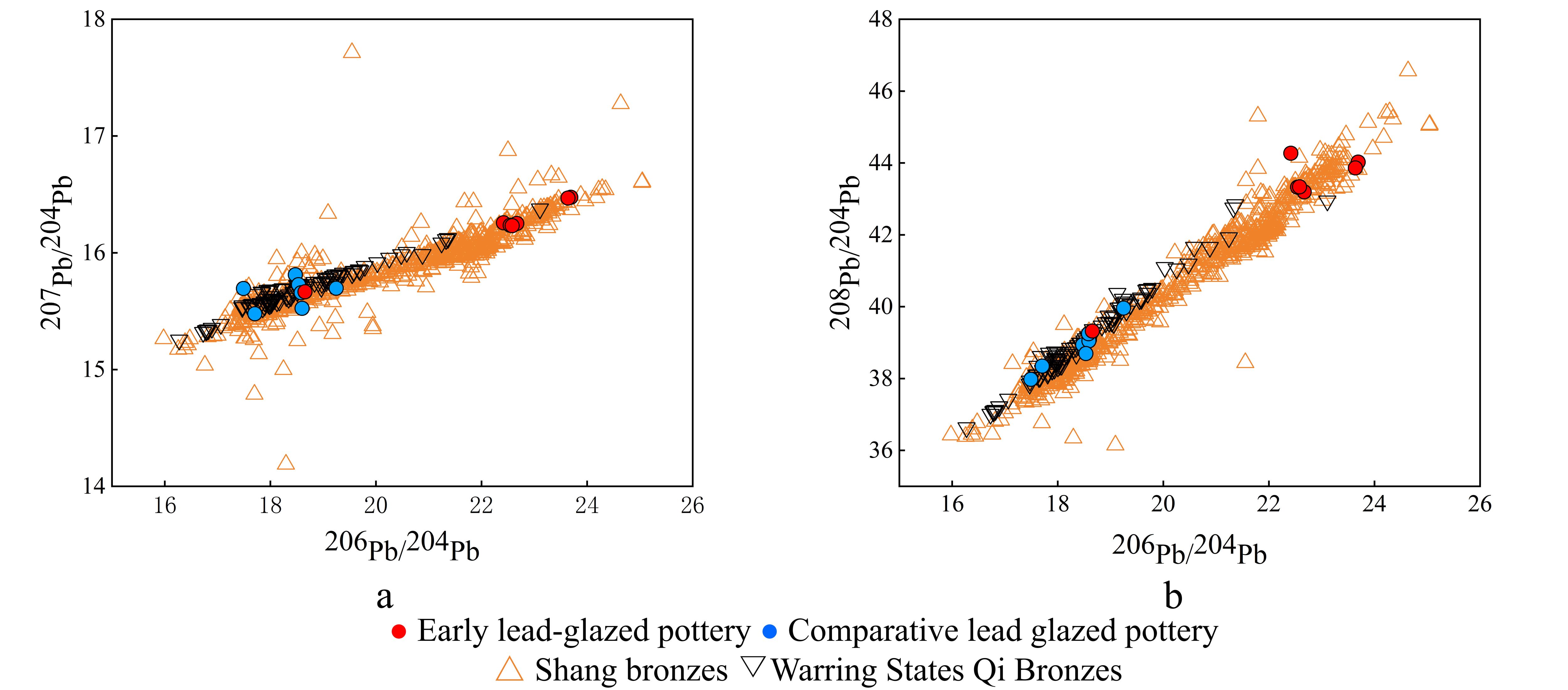

战国铅釉陶的铅同位素比值(⟡⁰⁶Pb/⟡⁰⁴Pb >22,⟡⁰⁸Pb/⟡⁰⁴Pb >43)呈现高放射性铅特征,与汉代山东地区铅釉陶差异显著。该铅源与同时期临淄青铜器高度匹配,指向同一特殊矿源,证明了战国时期临淄地区不同手工业之间的跨领域工艺互动。

图四 本研究中铅釉陶与商及战国齐地铜器的铅同位素比值对比

战国时期低温铅釉陶的出土数量较少且出土地点仅限于临淄地区,表明其生产规模较小和流通范围有限。此外,该时期铅釉陶与汉代广泛流行的铅釉陶相比在外观特征与工艺细节上均存在差异,例如其烧成氛围与呈色机理均有区别。以上种种迹象均暗示中国低温铅釉陶技术的发展可能并非是一脉相承的,而是存在二次起源。

Journal of Archaeological Science为中科院一区的Top类期刊,该期刊专注于发表介绍考古学科学方法和技术的重大进展、引发全球讨论、解决具有广泛意义的问题、具有深远适用性的研究,被SCIE、SSCI和AHCI收录。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jas.2025.106354

【作者:耿超 审核:郎剑锋、申静怡】