近日,山东大学文化遗产研究院王全玉教授课题组联合山东大学博物馆、西安市文物保护考古研究院,在《文物保护与考古科学》2025年第4期发表了题为《西安十里铺汉墓鎏金银铜棺饰的科技分析》的研究成果。论文第一作者为山东大学文化遗产研究院硕士研究生郝娜,通讯作者为山东大学博物馆馆员王焕,共同作者包括西安市文物保护考古研究院研究馆员张全民,山东大学文化遗产研究院王全玉教授。

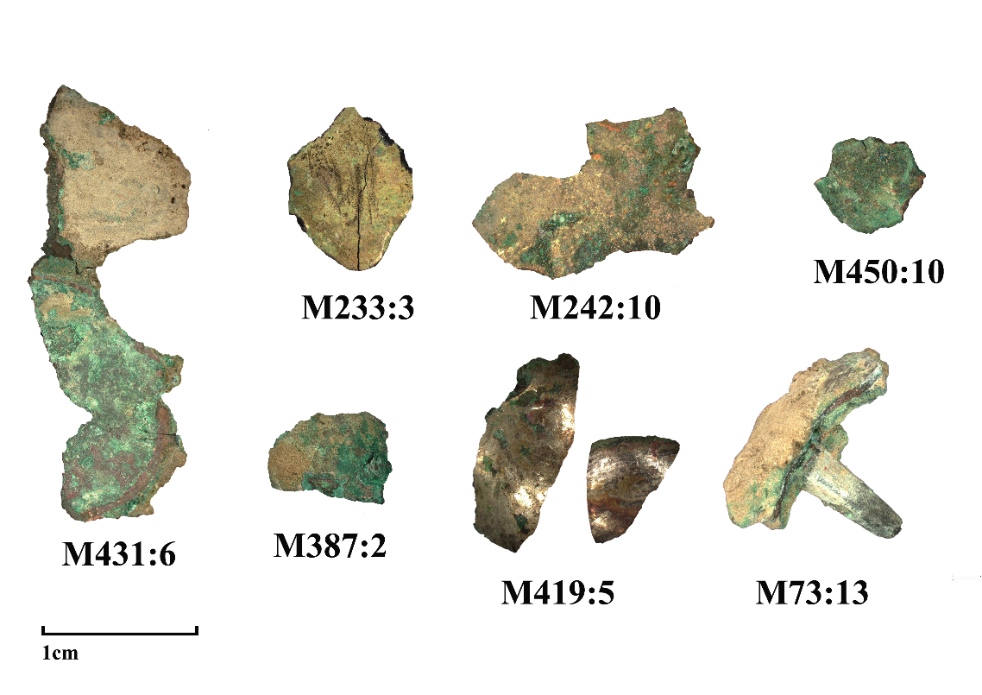

图一 西安十里铺汉墓出土鎏金、银棺饰

该研究通过综合运用金相显微镜、扫描电镜能谱分析(SEM-EDS)、X射线衍射(XRD)等科技分析手段对西安十里铺汉墓出土的7件鎏金、银铜棺饰进行系统的研究,揭示了汉代鎏金银工艺的材料选择策略与技术特征。

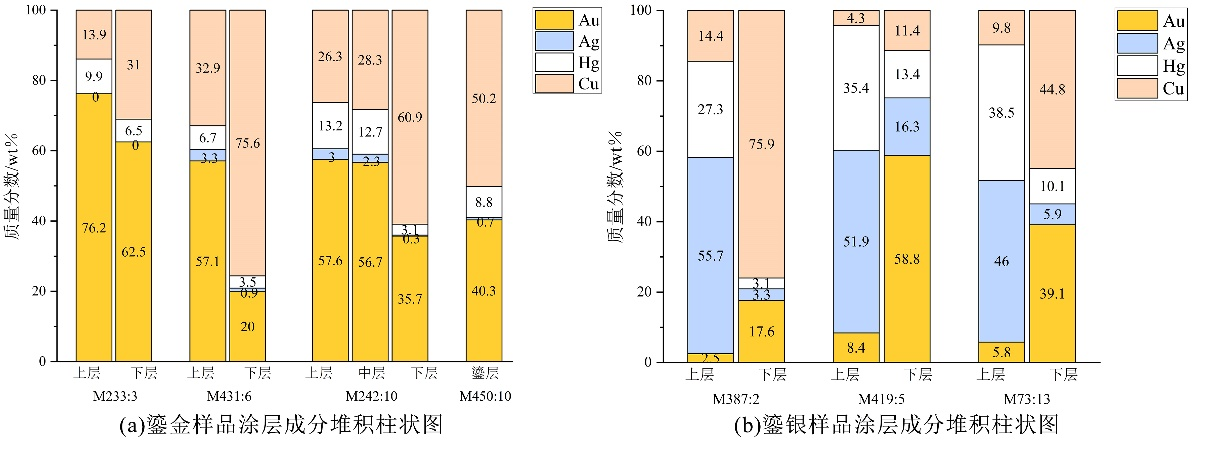

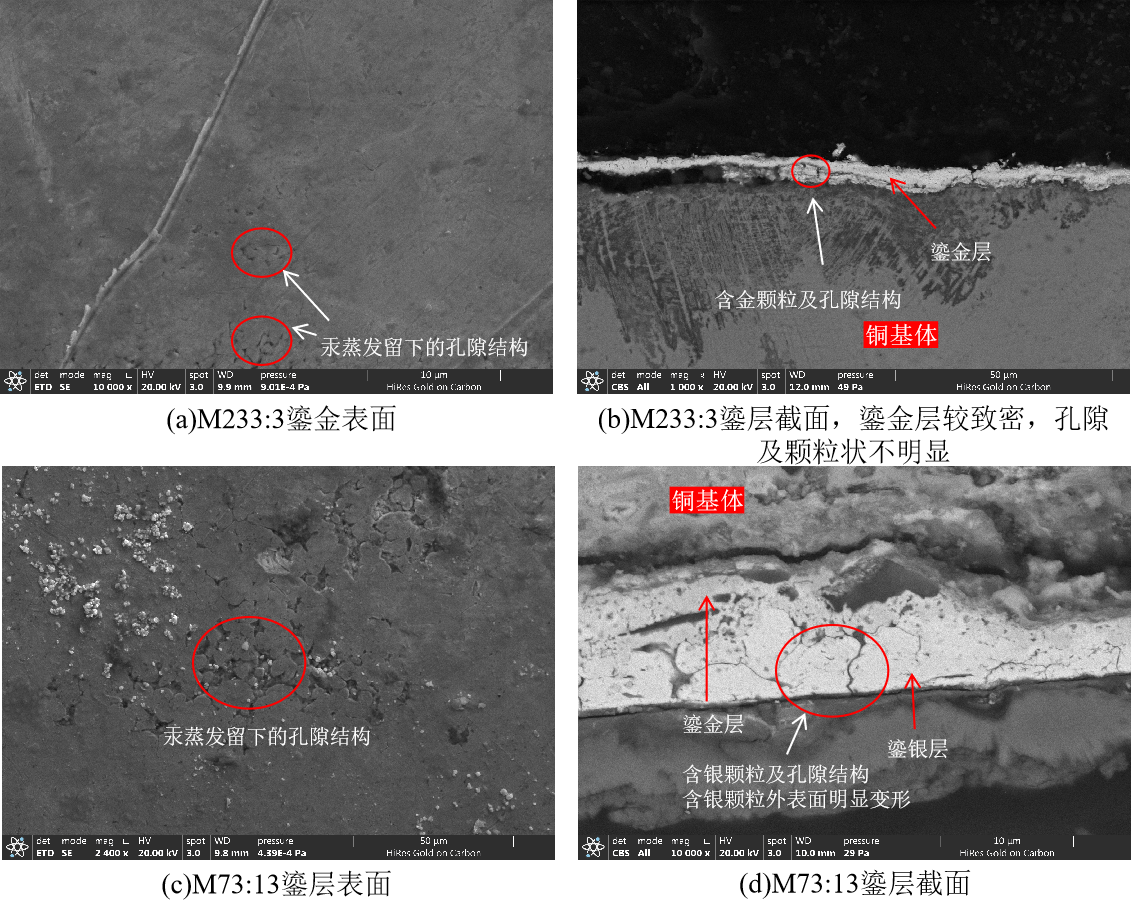

研究结果表明,这批铜棺饰除1件为锻造成型外,其余均为铸造成型。基体材料多为含锡量低于7%的低锡青铜,且几乎不含铅,说明汉代工匠在制作鎏金银铜器时已有意识选择更适合进行表面装饰的合金材质。通过对鎏镀层的成分与结构分析,明确了汞的存在,证实其采用了传统的“金汞齐”“银汞齐”鎏金、银工艺。

图二 鎏金银样品涂层成分堆积柱状图

图三 部分样品表面二次电子像及截面背散射电子图片

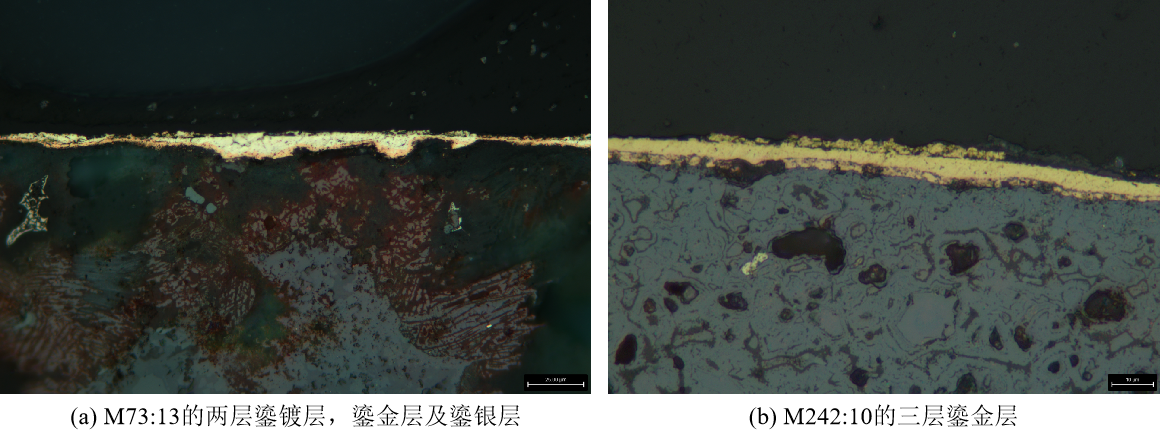

值得注意的是,三件泡钉类器物存在“先鎏金再鎏银”的复合工艺现象。此类工艺不仅体现了汉代工匠对金属附着性的深刻理解,也可能与当时的审美偏好或工艺优化有关,反映出汉代金属装饰工艺的高超技术水平。

图四 部分样品涂层截面形貌金相照片

该研究不仅为汉代鎏金银工艺的识别与保护提供了科学依据,也通过“透物见人”的研究思路,揭示了古代工匠在材料选择、工艺实施过程中的技术理性与艺术追求,为理解汉代手工业技术与审美文化提供了重要个案。

《文物保护与考古科学》是由上海博物馆主办的学术期刊,充分体现文博科技的专业特色,主要报道文物科技领域中的研究、应用成果。期刊被国际数据库Scopus收录,入编《中文核心期刊要目总览》,为“中国科技核心期刊”,“中国人文社会科学核心学术期刊”“RCCSE中国核心学术期刊”。

【作者:郝娜 审核:王全玉】