近日,山东大学冶金考古、生业与环境考古研究团队联合多家单位在国际期刊Journal of ArchaeologicalScience上发表题为“Phytolith analysis reveals plant tempering in bronze-casting moulds from Bronze Age China (1250–221 BC) as a technological choice”的研究成果。山东大学文化遗产研究院2025届博士毕业生王冰言(现为陕西师范大学历史文化学院讲师)为论文第一作者,山东大学文化遗产研究院王全玉教授和宁夏文物考古研究所马强研究员为共同通讯作者。论文的共同作者包括山东大学文化遗产研究院博士生刘耐冬、刘旭和陈雪香教授,以及中国科学院自然科学史研究所苏荣誉研究员、北京科技大学科技史与文化遗产研究院刘思然教授和中国社会科学院考古研究所刘煜研究员。

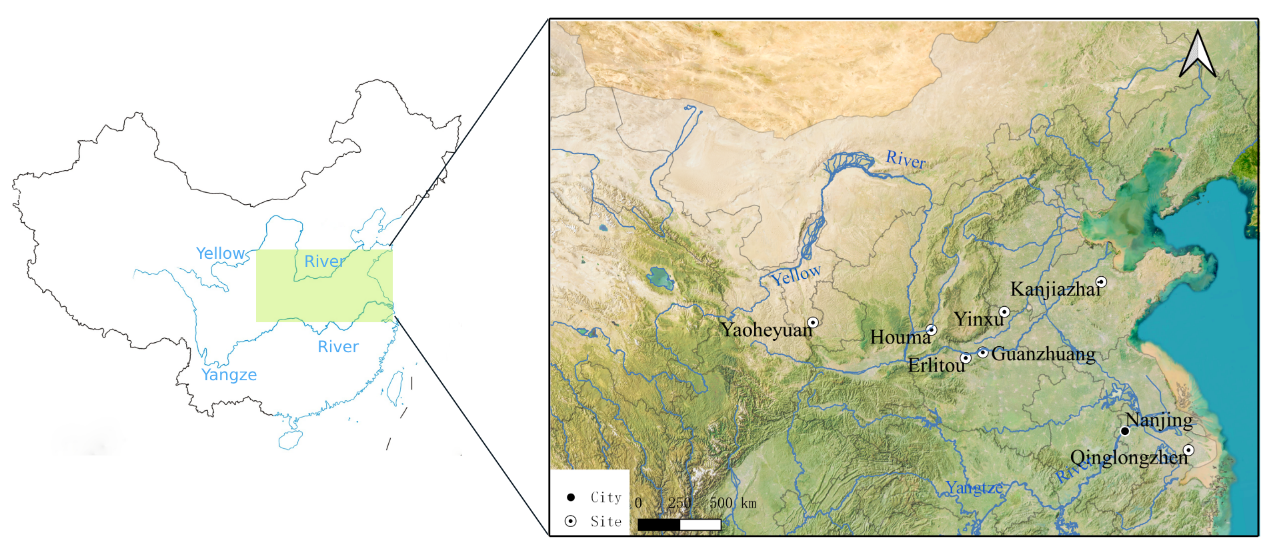

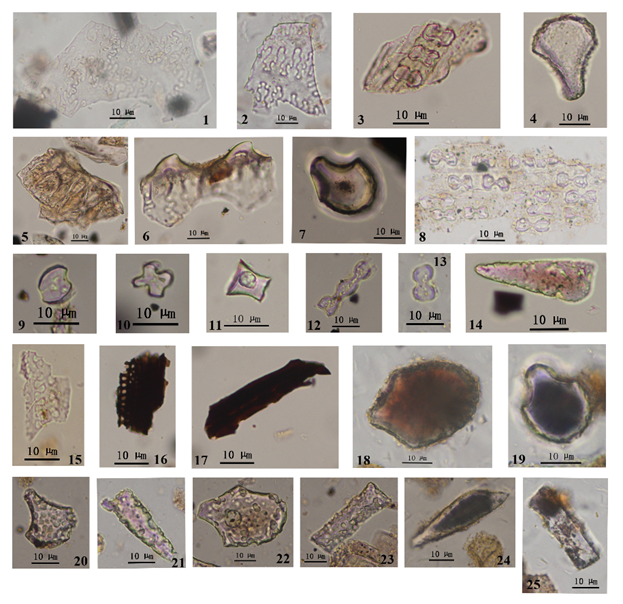

该研究系统分析了来自殷墟(晚商)、姚河塬(西周)、侯马(东周)和官庄(东周)四大铸铜遗址出土的陶范及当地原生黄土样本,探究中国青铜时代(公元前1250年至公元前221年)青铜铸造陶范中是否有意添加植物性掺和料,以及这些掺和料的种类、来源及其对铸造质量的影响。在研究方法上,本研究主要通过对陶范及当地原生黄土进行系统的植硅体提取、定量分析与对比分析,同时通过复烧实验验证了高温对植硅体保存的影响,并运用判别分析的统计方法区分了陶范与自然沉积物中的植硅体组合差异。

图一 本文研究区域及研究提及遗址点

研究结果表明,陶范中的植硅体组合与当地黄土存在显著差异,且大多陶范中存在的炭屑进一步证实了植物材料是人为添加而非天然存在或后期混入。研究显示,植物掺和料以野生禾本科植物为主,但在为铸造精美礼器的陶范中,工匠开始尝试使用粟、黍乃至稻的副产品作为特殊添加物,体现出对掺合料的选择与铜器铸造质量要求密切相关。研究还发现,陶范外层植物掺和料含量明显高于内层,这一差异反映出工匠们有意通过在外层添加更多植物材料来增强陶范的透气性,同时减少内层的添加量以保证铸件表面质量。

图二 陶范及生土中部分植硅体组分

对不同地域与时期的陶范分析显示,不同遗址和时期使用的植物种类存在明显区别:中原地区工匠对掺和料的应用更为成熟,而边远地区技术相对简单;青铜时代以野生禾本科植物为主,历史时期逐渐转向作物稃壳(如稻壳)的专门化使用。这种差异体现了古代工匠在长期陶范制作的实践中,对植物掺和料的认识与选择经历了一个逐步发展和完善的过程。

该研究从植物考古角度证实了中国青铜时代工匠对陶范中植物掺和料的有意识选择和使用,深化了我们对古代"模范"工艺的理解。同时,研究基于系统的植硅体分析方法为理解中国古代青铜铸造技术提供了新的视角和方法支持。

本研究由国家自然科学基金项目“何以古代中国创造了青铜铸造技术奇迹——侯马陶范的研究解析(52072220)”资助。Journal of Archaeological Science由Elsevier出版,中科院分区为一区,是考古学领域的顶尖期刊之一,主要发表运用自然科学方法解决考古学问题的创新性研究成果。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jas.2025.106358

【作者:王冰言 审核:王全玉、陈雪香】