近日,山东大学环境与生业考古团队师生在国际学术期刊Journal of Anthropological Archaeology发表最新的研究成果 “Beyond the ‘Luxury Food‘ Paradigm: Reassessing the social significance of rice in Late Neolithic (4500–4000 cal BP) Southeastern Shandong, China”。 山东大学考古学院(文化遗产研究院)2023级博士研究生刘旭为论文第一作者,陈雪香教授和宋艳波教授为通讯作者,共同作者包括山东大学考古学院(文化遗产研究院)博士后邬如碧,博士研究生张舒涵、王冰言、蔡昊鸿,以及美国耶鲁大学文德安(Anne P. Underhill)教授。

食物在等级社会中所扮演的角色是备受关注的学术议题。 这一讨论也延伸至稻(Oryza sativa L.)—— 在亚洲具有重要经济和象征意义的作物。本研究基于鲁东南地区新石器晚期苏家村遗址(4500–4000 cal BP)的植物考古学证据,通过植物遗存出土背景分析与鲁东南同期聚落的比较研究,深入考察了新石器晚期稻作栽培实践的性质、稻米社会意义的时空动态性及潜在的社会经济机制。

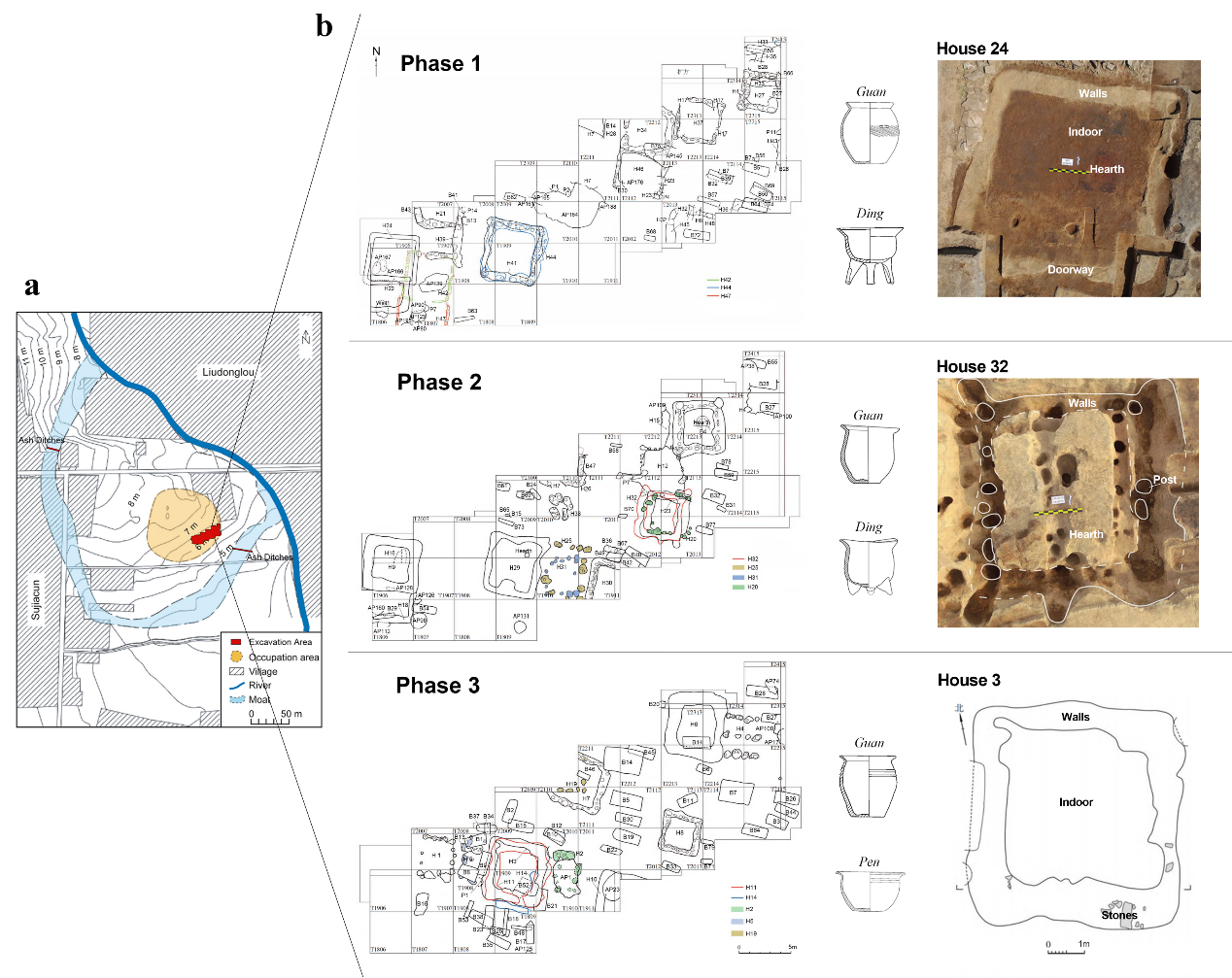

图一 鲁东南地区位置示意图及文中所涉及遗址

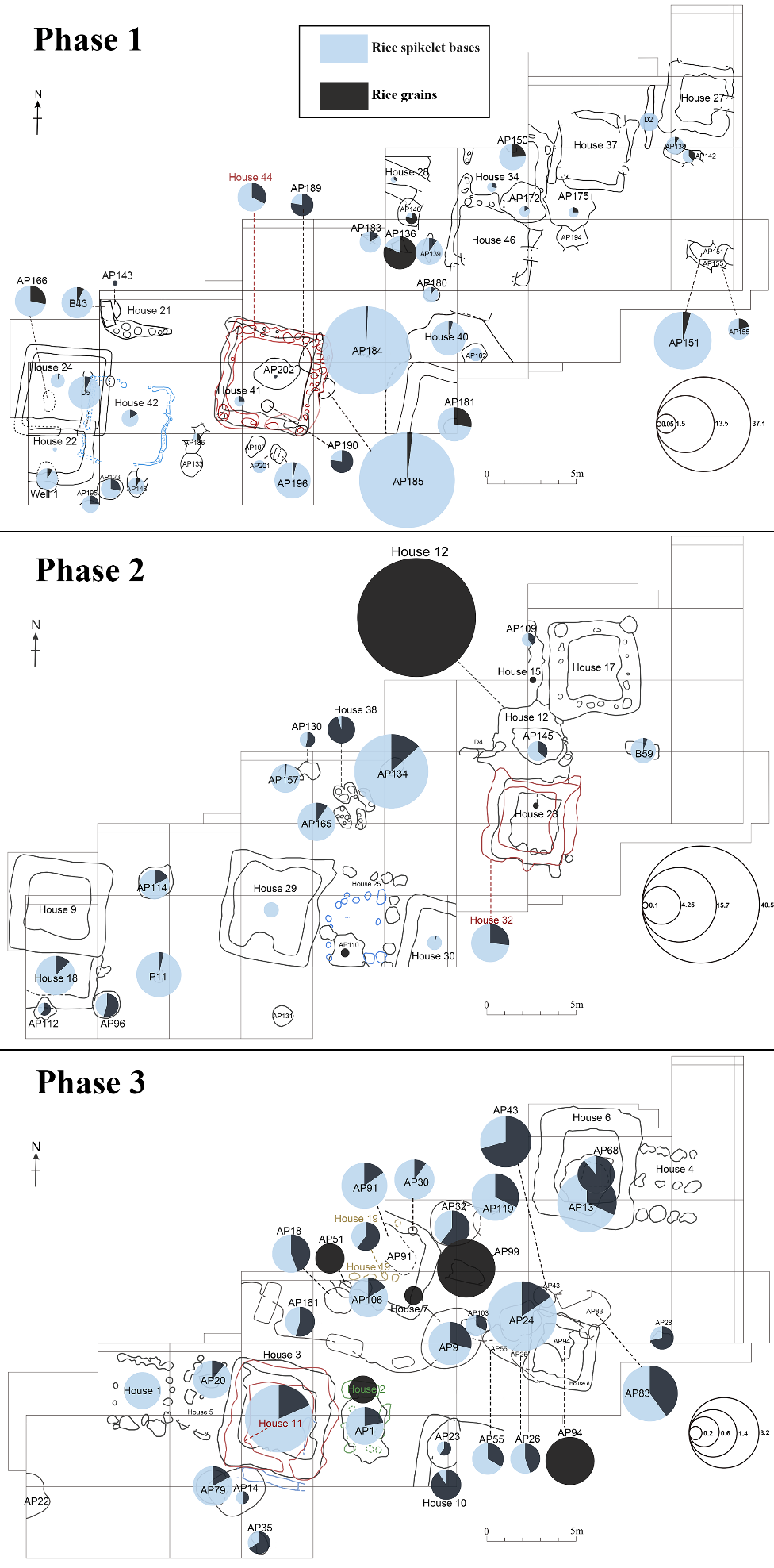

苏家村遗址的考古证据显示,大量的炭化稻米粒与基盘分布在不同的房址及周围的灰坑中,表明稻米的加工和消费在家户层面开展,其农业活动由单个家户或家户群体组织。通过对鲁东南地区龙山时期不同等级聚落(如两城镇、苏家村、赵家庄)出土稻米遗存的系统比较,进一步发现稻米在不同规模聚落中均属可广泛获取的主食资源。这一现象既得益于鲁东南地区稻作农业的发展,更深植于社区合作和家户间协作的社会背景之中。

图二 苏家村发掘区平面图

本研究提出,稻米的社会意义具有时空动态性,受到不同社会和环境背景下区域内稻作农业发展轨迹的深刻影响。这些发现基于考古情境分析,对传统“奢侈食品”理论框架提供了新的思考视角,进一步强调:评估食物的社会意义必须植根于特定考古背景的分析,尤其像是针对稻或其他假定的“奢侈品”研究中。

图三 苏家村遗址不同阶段稻米遗存分布图

Journal of Anthropological Archaeology为中科院一区的Top类期刊,被SSCI和AHCI同时收录。该期刊以推动人类学与考古学理论发展为核心,旨在以系统和严谨的方法论,解析人类社会的组织、运作与演进机制。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jaa.2025.101710

【作者:刘旭 审核:陈雪香】