近日,山东大学文化遗产研究院人类演化研究团队在国际著名学术期刊Quaternary Science Reviews在线发表题为“In Situ (Splash-form) Tektites from the Middle Pleistocene Laterite Deposits in Bose Basin, South China”的研究论文,报道了广西百色盆地大梅南半山遗址发掘出土155颗玻璃陨石的地层原生性研究。论文共同第一作者为山东大学文化遗产研究院22级硕士研究生宋雪宁和北京大学考古文博学院博士研究生(原山大19级本科生)朱天净,通讯作者为山东大学文化遗产研究院教授王伟。共同作者还包括广西自然博物馆研究馆员莫进尤和美国夏威夷大学马诺阿分校教授Christopher J. Bae。

玻璃陨石是由地外天体撞击地球,使地表物质熔融并在大气中重新冷凝后降落到地面所形成的一种天然玻璃。在全球的四个玻璃陨石散布区中,亚澳散布区(Australasian tektite strewn field)是形成年代最新、分布范围最大的一个,代表了距今80万年前后发生的一次重大地外天体撞击事件(Australasian Tektite Event)。然而,在这个区域内发现的玻璃陨石大多缺乏原生地层,其是否能作为早中-更新世界限附近的一个事件地层学标志,长期以来存在争议。

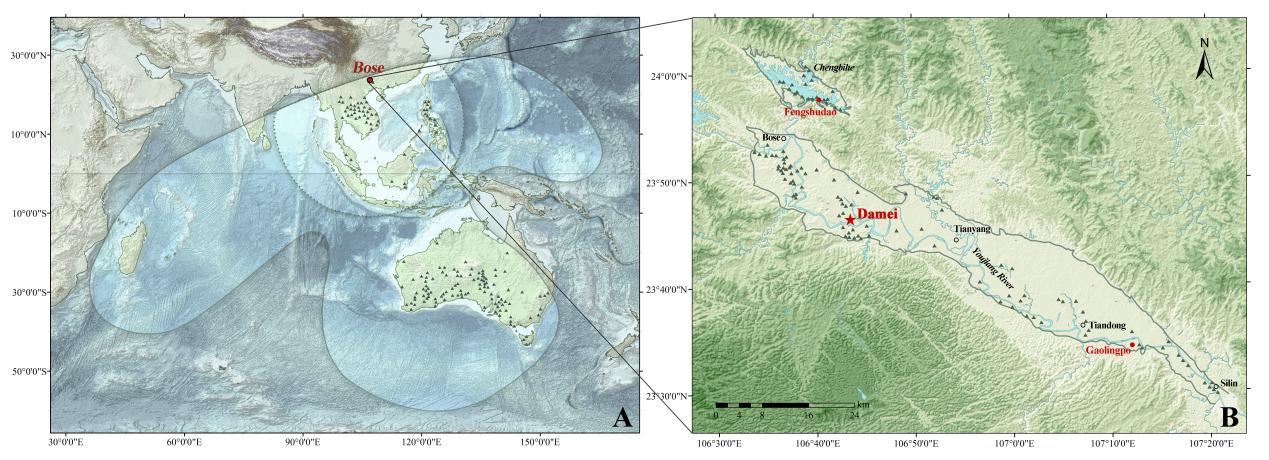

广西百色盆地位于亚澳散布区的最北缘,右江流经盆地,在其第四级阶地的网纹红土层中,学者们发现了大量飞溅状玻璃陨石,与之共存的还有具阿舍利技术特征的手斧等石制品(图1)。基于玻璃陨石的测年结果,早在二十余年前,研究者便认为百色盆地的这些手斧可以追溯到距今80万年,为东亚年代最早的似阿舍利石制工具。然而,由于东南亚(亚澳散布区最密集区)的玻璃陨石多发现于晚期堆积物中,一些学者对百色玻璃陨石的年龄能否代表手斧年代展开了长期的激烈辩论。

图1.亚澳玻璃陨石散布区范围图(左)及百色盆地旧石器遗址分布图(右)

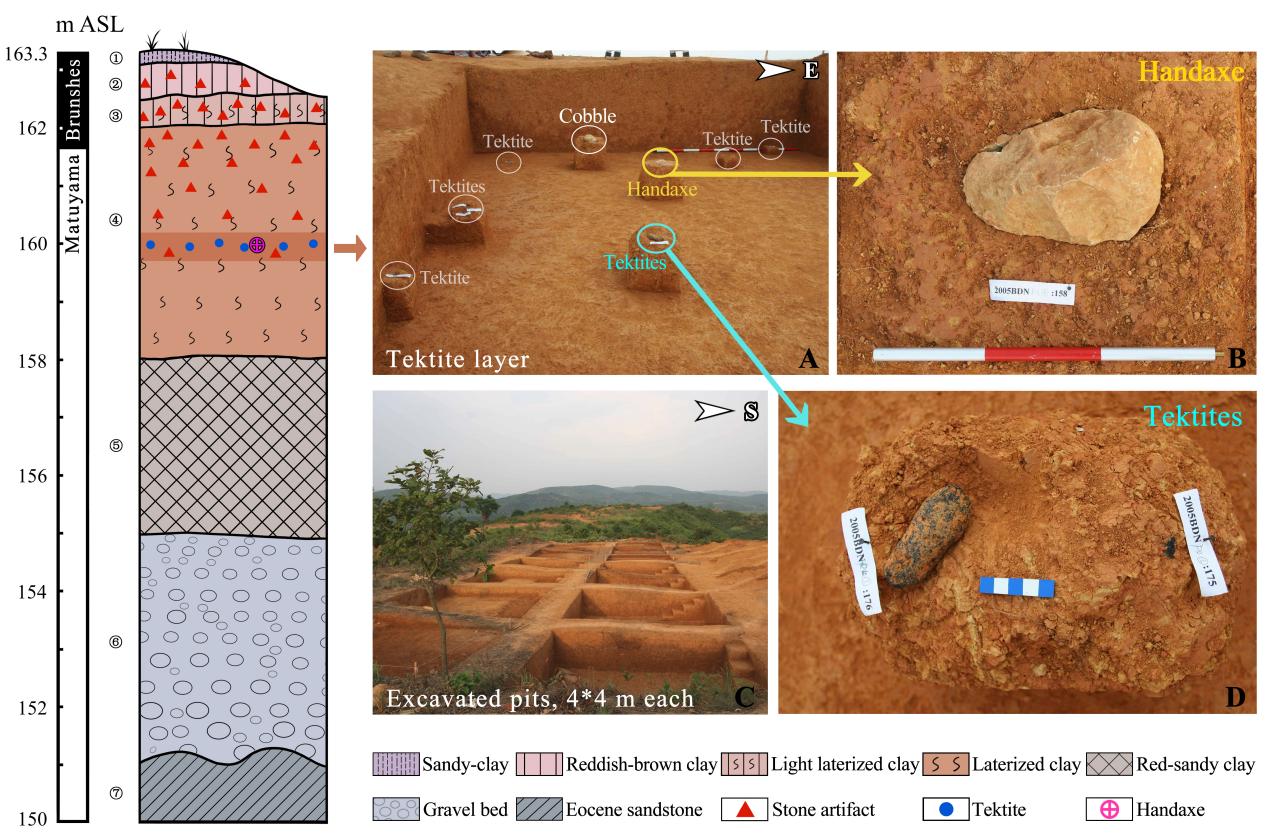

大梅南半山遗址是百色盆地右江第四级阶地旧石器遗址群的代表性遗址。在2005年的发掘中,出土了共210件石制品和155枚玻璃陨石,并在同一层位发现了手斧和多颗玻璃陨石(图2)。这也是学界首次在第四纪沉积物中发现并出土如此密集的原位埋藏玻璃陨石层。大梅南半山遗址通过考古发掘出土的手斧和大量玻璃陨石,为解决百色盆地阿舍利石制品的年代争议提供了契机。

图2.大梅南半山遗址的地层(左)和发掘照片(右)

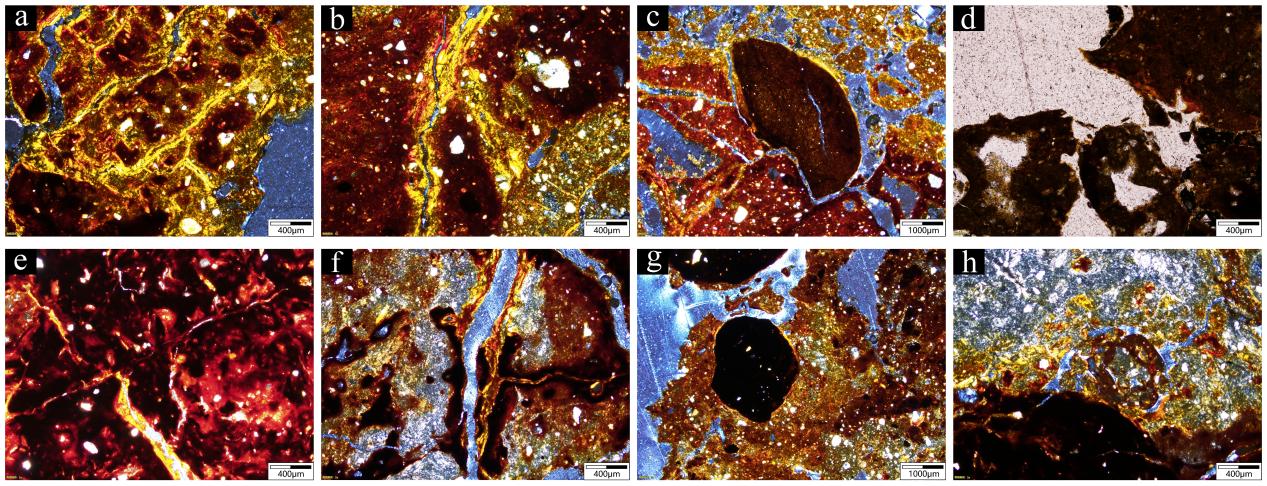

研究团队通过观察、描述、统计、实验(包括土壤微形态和粒度分析),对155枚玻璃陨石及其出土层位的沉积物进行了分析,证明了百色盆地玻璃陨石层位的原生性。从外观及分布特征看,大梅南半山出土的玻璃陨石无人为加工痕迹,表面形态锋利清晰,尺寸变异系数极大,形态各异,且这些玻璃陨石在遗址的分布广泛而无规律,说明它们没有经过人工挑选,也并未受到水流等自然营力干扰(图3)。从同层位沉积物来看,玻璃陨石所在地层属于河漫滩相沉积,在长期化学风化和长期干湿交替的作用下,该级阶地上形成了厚层的网纹红土,土壤样品切片中未观测到任何形式的自然、人为扰动痕迹(图4);沉积物粒径远远小于玻璃陨石,说明形成沉积的水动力很小,无法将大颗粒的玻璃陨石搬运至此。从遗址地貌上看,玻璃陨石出土地区平坦开阔,周边无山地丘陵,没有形成二次沉积的条件。最近的另一项研究表明,大梅南半山遗址出土的玻璃陨石稳定地出现在河漫滩相沉积物中的布容-松山古地磁极性倒转界限(Brunhes/Matuyama boundary,距今约78万年)之下,进一步证实了百色盆地玻璃陨石原位埋藏的性质。因此,百色玻璃陨石无疑可以用来确定同层位出土的阿舍利风格石制品的年代,即距今约80万年。

图3.大梅南半山遗址出土的各形状玻璃陨石

图4.土壤微形态切片(来自高岭坡和枫树岛遗址的网纹红土层)

自2000年美国《科学》杂志报道百色盆地发现手斧后,在国内外学术界引起了巨大的反响。除引发了东西方阿舍利技术传统的热烈讨论之外,依靠玻璃陨石来确定百色手斧年代是否可靠?同样引起了激烈争论。本项研究采用考古地层学、岩石学、土壤微形态、沉积物粒度等多种方法和手段,证实了百色盆地手斧的生产时代和亚澳玻璃陨石降落事件同期,为解决了百色盆地手斧的年代争议提供了重要科学依据。在百色盆地多个遗址中,玻璃陨石层的上下均发现有丰富的石制品,说明这里的早期直立人曾亲眼目睹了80万年前的一次短暂而密集的玻璃陨石降落事件。这次突如其来的壮观的天体事件,还在百色盆地内还引发了森林大火,在玻璃陨石层中留下了大量微小的炭屑。本研究建立了东亚直立人最早制作手斧的可信时间标尺,也证明了东亚早期直立人与西方同时期人类一样,拥有相同的认知水平和先进的石器制作技术。

Quaternary Science Reviews为国际第四纪科学研究的顶级专业期刊,主要刊载第四纪科学研究的创新性成果。该刊现影响因子/JCR分区:3.3/Q1。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109500

【作者:宋雪宁 朱天净 王伟 审核:王伟】