近日,山东大学考古学院联合上海博物馆在《文物保护与考古科学》发表题为《山东长清仙人台4号墓出土青铜盘的铸造工艺及相关问题》研究成果。论文第一作者为山东大学考古学院教授郎剑锋,共同作者包括山东大学考古学院博士研究生丁昊阳和上海博物馆研究馆员丁忠明。

山东长清仙人台墓地是周代邿国的贵族墓地。4号墓出土青铜器42件(组),主要包括礼器和车马器两类。其中,编号为M4:26的青铜盘,在形制、装饰及工艺方面存在地域特征,尤以铸造工艺方面表现最为明显。

青铜盘为方唇,口微敛,浅腹,弧腹斜收,平底;上腹部设两个外折附耳,器底附三蹄足。青铜盘除附耳顶面为透雕兽面形,器身及器足均为素面。青铜盘个体较大,口径39.2厘米、腹深5.7、通高11.3厘米。

长清仙人台青铜盘线图与照片

表面观察和X-CT技术分析表明,青铜盘的铸造工艺较为独特。就其整体而言,盘M4:26的器身铸型由三块外范、一块弧线三角形底范、一块腹芯组成,器足、器耳也是分铸而成。其中,器足先铸铸接,器耳铸焊。其中,器足先铸铸接,器耳铸焊。三足等距分布,与双耳呈“五点配列”。三足位置均位于三角形底范范线正中,可以判断三足非浑铸成型。与同时期其他青铜盘不同的是,仙人台青铜盘的三足未见裸露泥芯,内侧正中的范线保留较为明显,推测三足双范先铸,后挖去足根位置部分泥芯与后铸器身铸接。三足外部未见泥芯撑孔痕迹,足底封闭,三足与盘底连接处,周围可见一圈缝隙,再次判断器足为分铸。

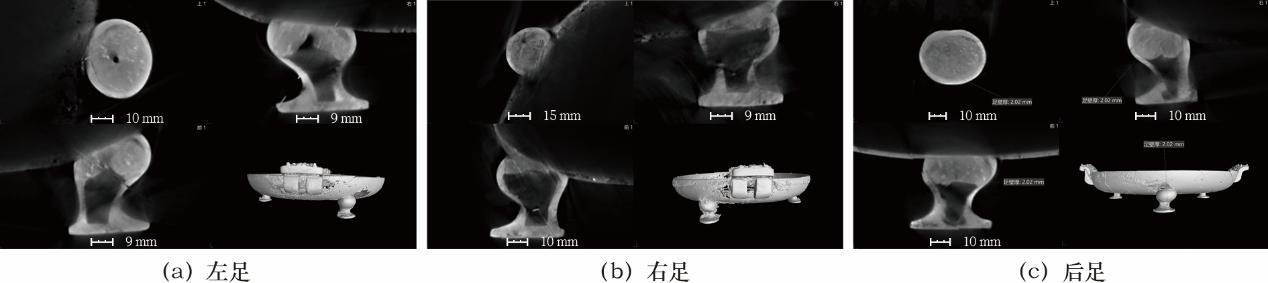

仙人台4号墓青铜盘足细节

经CT成像分析,三足内保留部分泥芯,未见芯撑的迹象。三足根部挖去泥芯的深浅不一,使得后足充入的金属液最多,右足充入的金属液最少。

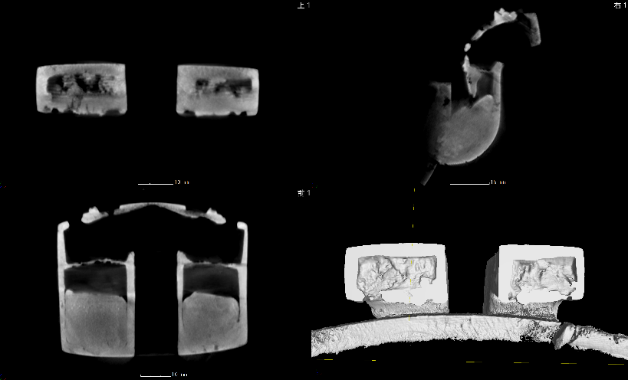

仙人台4号墓青铜盘三足CT截面图

青铜盘双耳的外侧,器耳左右各有一略近方形的分铸孔,边长在0.5厘米左右。内壁与双耳相对位置,各有一边界清晰的长方形分铸痕迹,但青铜盘的外壁并不可见。

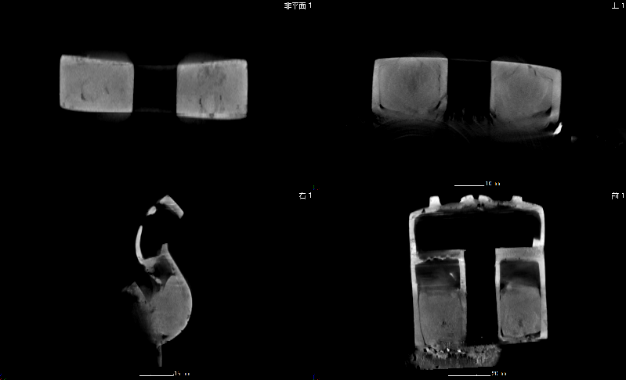

仙人台青铜盘耳铸造工艺细节

经CT检测发现,该盘盘耳的连接方式为铸焊(焊接),但形式较为特殊:镂空装饰下的平台是密封的,其下还有少部分泥芯,其余空间基本都被金属填充。

仙人台青铜盘左耳CT截面图

青铜器铸造是一个高度复杂的过程,具有较长的技术链条,对匠人的要求非常之高。因而长期为国家政府所垄断,具有很强的“国家性”。长清仙人台青铜盘这种铸接、铸焊联用的工艺,既不具有装饰性,也没有功能性可言,可视为极少数工匠为“炫技”而发明的特殊青铜工艺。

考古学是根据古代人类通过各种活动遗留下来的实物资料来研究古代社会的一门科学,“透物见人”是考古学研究的最终目标。学者们在对“透物见人”的相关讨论中,对“人”的理解,都具有复数的含义,也即以“群体”的形式出现,“个体”的“人”在这一话题的讨论中是缺失的。其原因或根植于考古学文化概念本身及考古类型学在文化-历史考古学研究中的核心地位。与之相对,美术史研究对特殊性、偶然性、个体性给予了更多关注。论文主张,对群体与个体的探讨应该成为考古学“透物见人”学术主张的两个面向,兼顾普遍性、规律性、理性与特殊性、偶然性、个性。

仙人台4号墓青铜盘的研究表明,无论是器物造型还是铸造工艺,都体现了工匠别具一格的制作思路。这样,仙人台青铜盘就从标准化的“制作”变成了独特的“创造”,表面上看似普通的“产品”成为具有独特价值的“作品”,而循规蹈矩的“工匠”也由此进阶为与众不同的“艺术家”行列。学者所倡导的考古学与艺术史研究的融通,在这一具体的“物”的“细读”中得以实现。

【作者:丁昊阳 审核:郎剑锋】