近日,山东大学文化遗产研究院联合山东博物馆在国际学术期刊npj Heritage Science上发表题为“Microstructural characteristics and formation of the gilded artifacts excavated from Han Tomb situated in Qufu, Shandong, China”研究成果。论文第一作者为山东大学文化遗产研究院博士研究生、山东博物馆副研究馆员马瑞文,通讯作者为山东大学兼职特聘教授、北京化工大学特聘教授马清林,共同作者包括山东大学文化遗产研究院助理研究员李志敏,中国国家博物馆副研究馆员唐铭,山东省文物考古研究院研究馆员郑同修,山东大学文化遗产研究院教授方辉。

鎏金工艺是金属表面处理技术史上重要革命,是人们利用金、汞物理化学特性而开展的创造性艺术实践。中国是世界上最早使用鎏金工艺的地区之一,在西汉时期达到鼎盛。曲阜九龙山汉墓M3是汉代诸侯王墓葬,出土了大量精美鎏金器物。文章利用金相显微镜、扫描电子显微镜-能谱仪、双束聚焦离子束显微镜-能谱仪等仪器,开展了14件M3出土鎏金器样品分析研究。

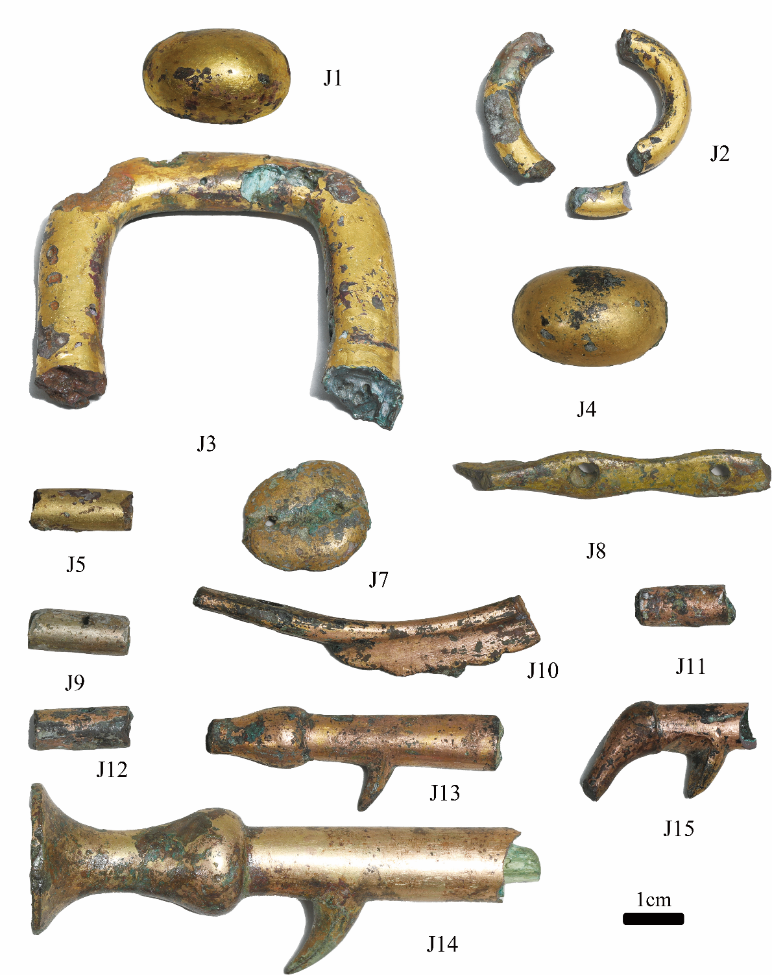

曲阜九龙山汉墓M3出土鎏金车马器

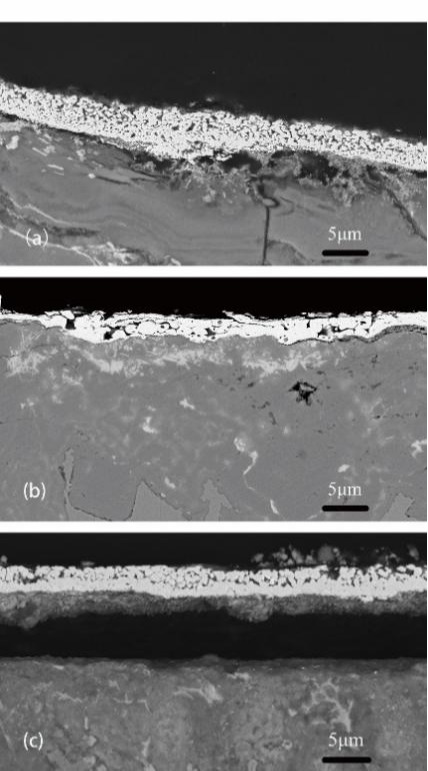

研究证实14件器物表面均采用鎏金工艺装饰,铜基体均为铸造成型,主要成分为Cu-Sn-Pb三元合金,且含铅量普遍较低。分析发现,部分鎏金层的截面组织结构可分上、中、下三层,且裂隙较多,推测下层纳米级晶粒层由金属间化合物AuCu(Hg)构成,证实鎏金层与铜体间受热原子扩散形成强力金属连接层;上层纳米级晶粒层和中层粗大等轴晶和孪晶晶粒层由Au-Hg-Cu三元合金构成,推测主要物相是具有FCC结构的金终端替换固溶体Au(Hg,Cu),表明在不断加热和机械处理作用下,铜体表面涂抹的膏状金汞齐内持续发生固态物相转换反应和晶粒再生长,最终形成平整、质密并带有金属光泽的鎏金层。按照铜基体合金成分和鎏金层厚度不同,14件样品分为3类,近红铜薄鎏金层类(鎏金层平均厚度小于5μm)、低锡青铜薄鎏金层类(鎏金层平均厚度小于5μm)及低锡青铜厚鎏金层类(鎏金层平均厚度大于10μm),3种分类反映了西汉时期不同器物用途的多元鎏金制作方式和熟练的鎏金技术。

九龙山汉墓鎏金样品截面显微形貌

本研究展示了西汉时期鎏金器冶金工艺特征、鎏金层金相和成形机制,为鎏金铜器保护修复具有重要意义。

npj Heritage Science属于Nature Portfolio旗下的自然合作期刊(Nature Partner Journals,npj)系列,专注于发表文化遗产科学领域的原创性研究成果,被A&HCI与SCIE索引收录,享有广泛的国际学术影响力,在SJR分区中位于1区,在中科院分区中位于社会学大类2区,人文科学、光谱学小类1区。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s40494-025-01657-3

【作者:马瑞文 审核:马清林 编辑:孙士美】