近日,山东大学环境与生业考古团队师生在国际学术期刊Archaeological Research in Asia(A&HCI一区)发表最新的研究成果“Shifting Crop Choices in a Transition Zone: Macrobotanical Insights from Shandong, Eastern China (5000–2200 cal. BP)”。通过对山东高密前冢子头遗址(5000–2200 cal. BP)的植物大遗存分析,揭示了过渡地带古代农业作物选择与环境、社会动态的深度关联。山东大学考古学院(文化遗产研究院)2024级博士研究生张舒涵为论文第一作者,陈雪香教授和高继习副研究员为共同通讯作者,共同作者包括方辉教授、王庆铸副研究员、高军助理研究员、博士后邬如碧,博士研究生张瑜、刘旭、蔡昊鸿,以及美国芝加哥菲尔德自然历史博物馆的加里·费曼(Gary M.Feinman)教授、琳达·尼古拉斯(Linda M.Nicholas)研究员。

在考古学研究中,农业体系变迁与作物选择策略是理解古代社会如何应对环境变化与社会动态的核心议题。作物选择作为古代先民关键的生计决策,不仅受气候波动、地形差异等生态因素影响,还与政治整合、文化交流、人口迁徙等社会力量深度交织,且这些影响在不同时空背景下的权重与作用机制存在显著差异。在农业考古研究中,“过渡地带”因兼具不同生态系统与文化圈的交汇特征,往往成为观察古代先民生计策略调整的关键区域。

本研究聚焦山东半岛胶莱平原前冢子头遗址这一兼具海岸与内陆过渡特征的典型区域,通过系统分析5000至2200 cal. BP(大汶口晚期至周代)的炭化植物遗存,探讨了过渡地带的人群如何调整农业实践以适应生态变迁与社会互动模式。

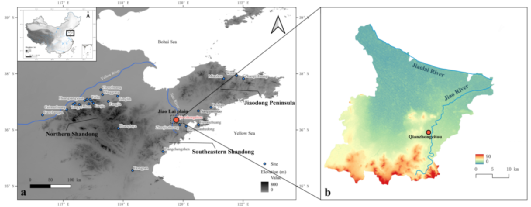

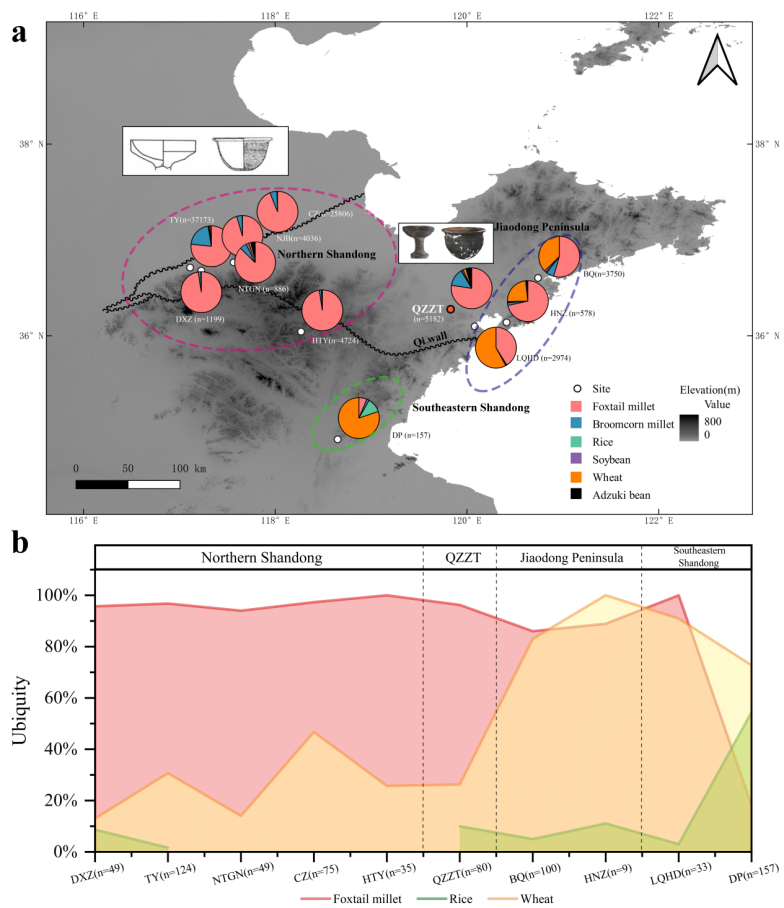

图一 本文研究区域及研究提及遗址点

前冢子头遗址的植物考古证据显示,不同时期的作物组合呈现显著动态变化:大汶口晚期至龙山时期(距今约5000–4000年)为以粟为主导、水稻为补充的混合体系。岳石文化时期(距今约4000–3000年)转向以耐旱的粟黍为核心的旱作模式,并保留少量水稻的种植。周代(距今约3000–2200年)的作物组合则以粟为核心、逐步引入小麦且豆类种植稳定,完整呈现了过渡地带的农业适应轨迹。

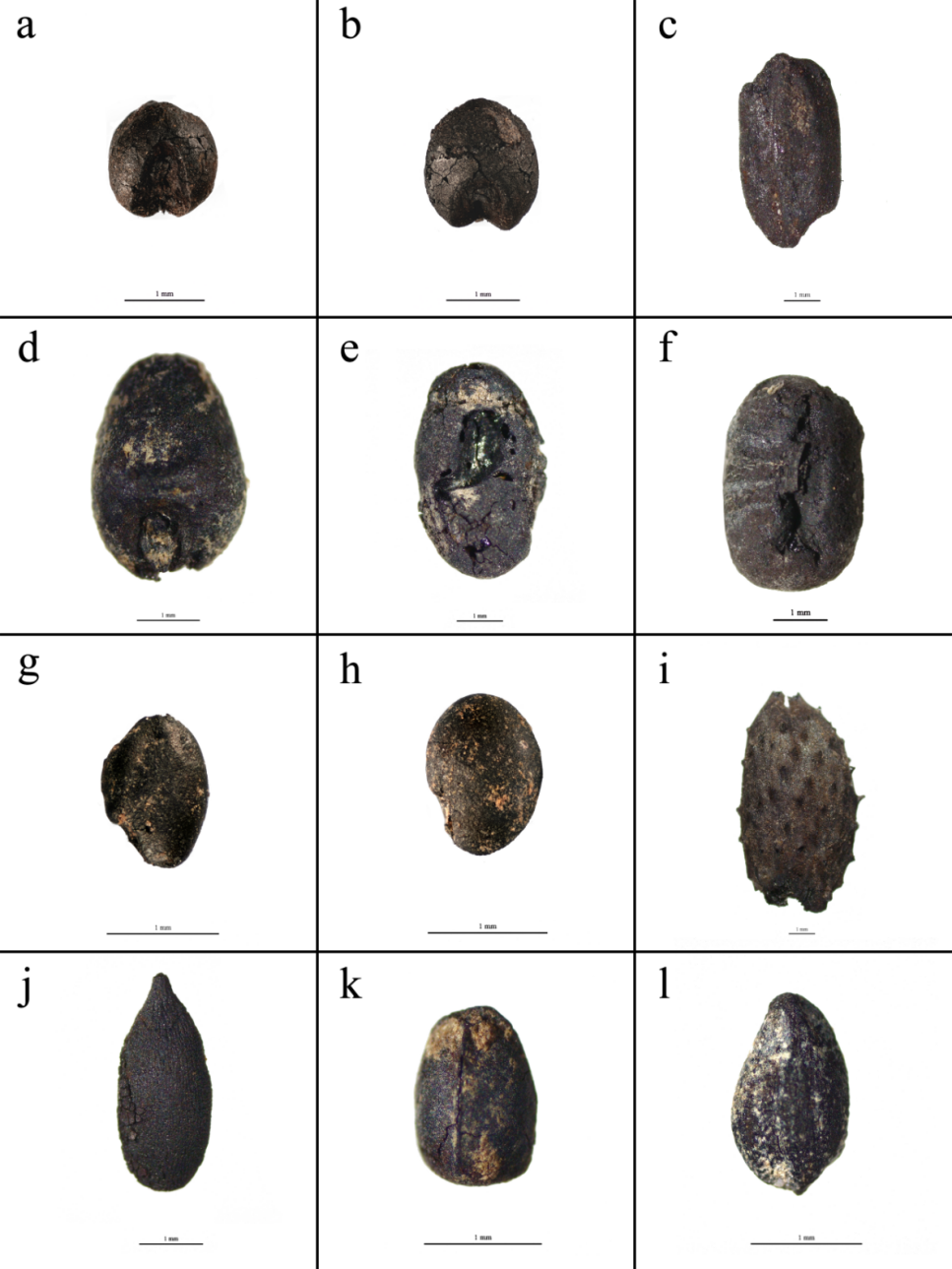

图二 前冢子头遗址出土炭化植物遗存

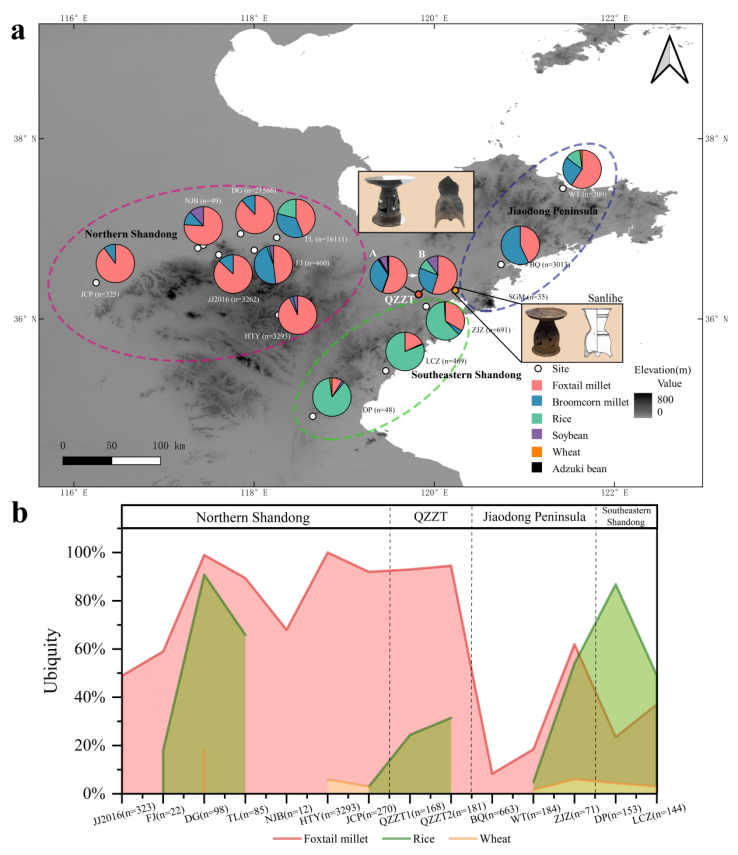

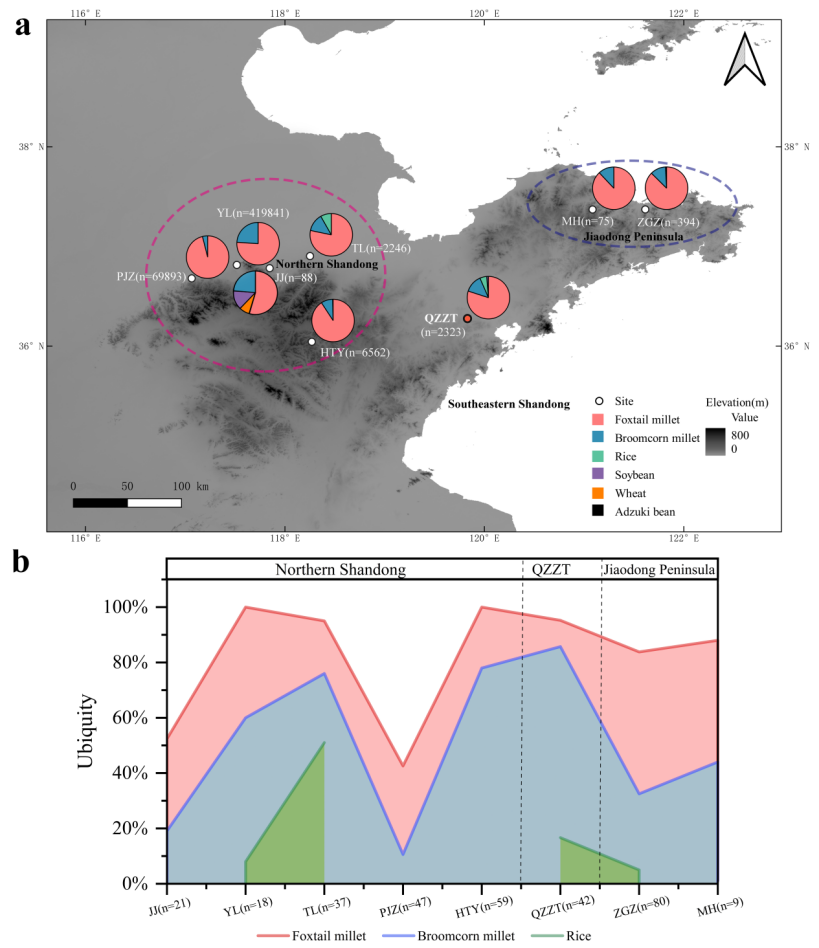

对比可知,前冢子头遗址的作物选择与山东其他区域形成鲜明差异,同时存在深度文化互动。大汶口晚期至龙山时期(距今约5000–4000年),受温暖气候影响,鲁北以粟作为主,鲁东南呈现稻粟并重格局,前冢子头遗址水稻利用频率介于两者之间,成为南北农业技术与文化交流的关键交汇点。这一选择既适配胶莱平原的微环境特征,又通过南北文化交流廊道整合了不同区域的农业优势。进入岳石文化时期(距今约4000–3000年),4.2 ka气候事件后,鲁东南稻作体系崩溃,鲁北与胶东地区全面转向旱作。而前冢子头遗址依托微环境多样性,保留了小规模水稻种植,形成以粟黍为核心、兼存少量水稻的复合种植模式,展现出比周边单一作物体系更强的抗风险能力。到了周代(距今约 3000–2200 年),鲁东南地区残存稻作,胶东地区开始重视小麦种植。与此同时,受齐国政治整合与凉干气候延续的双重影响,前冢子头遗址的作物选择逐渐向鲁北核心区趋同,粟的主导地位得以稳固,小麦种植也开始推广。作为胶莱平原连接内陆与沿海的重要枢纽,该遗址的作物组合既响应了区域政治整合的趋势,又保留了过渡地带对多元农业资源的整合优势。

图三 大汶口晚期至龙山时期各遗址农作物的数量百分比(a)与出土概率(b)

图四 岳石时期各遗址农作物的数量百分比(a)与出土概率(b)

图五 周代各遗址农作物的数量百分比(a)与出土概率(b)

研究提出,前冢子头遗址的农业策略演变与区域环境变迁、政治政策、技术革新及人口流动密切相关。作为文化—地理过渡带,前冢子头遗址既整合了周边区域的作物传统,又通过灵活调整种植结构,在气候压力与社会变革中维持了农业韧性,为理解古代过渡地带的适应性生计策略提供了关键案例。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ara.2025.100665

【作者:张舒涵 审核:陈雪香】