近日,山东大学冶金考古团队与山东省文物考古研究院合作在国际权威学术期刊Journal of Archaeological Science(中科院一区Top期刊)上发表题为“Technology, inhabitants and ritual traditions revealed by scientific analyses of Eastern Zhou bronze artefacts from the Lu state, Qufu, China”的文章。论文的第一作者为山东大学文化遗产研究院助理研究员高军,共同通讯作者为山东大学文化遗产研究院王全玉教授,山东大学考古学院郎剑锋教授和山东省文物考古研究院韩辉副研究馆员,共同作者还包括山东省文物考古研究院徐兴彬馆员和李程浩馆员,以及山东大学文化遗产研究院硕士生郝娜。

图一 a)曲阜鲁故城内的遗址分布;b)东周时期的实际封国与名义封国

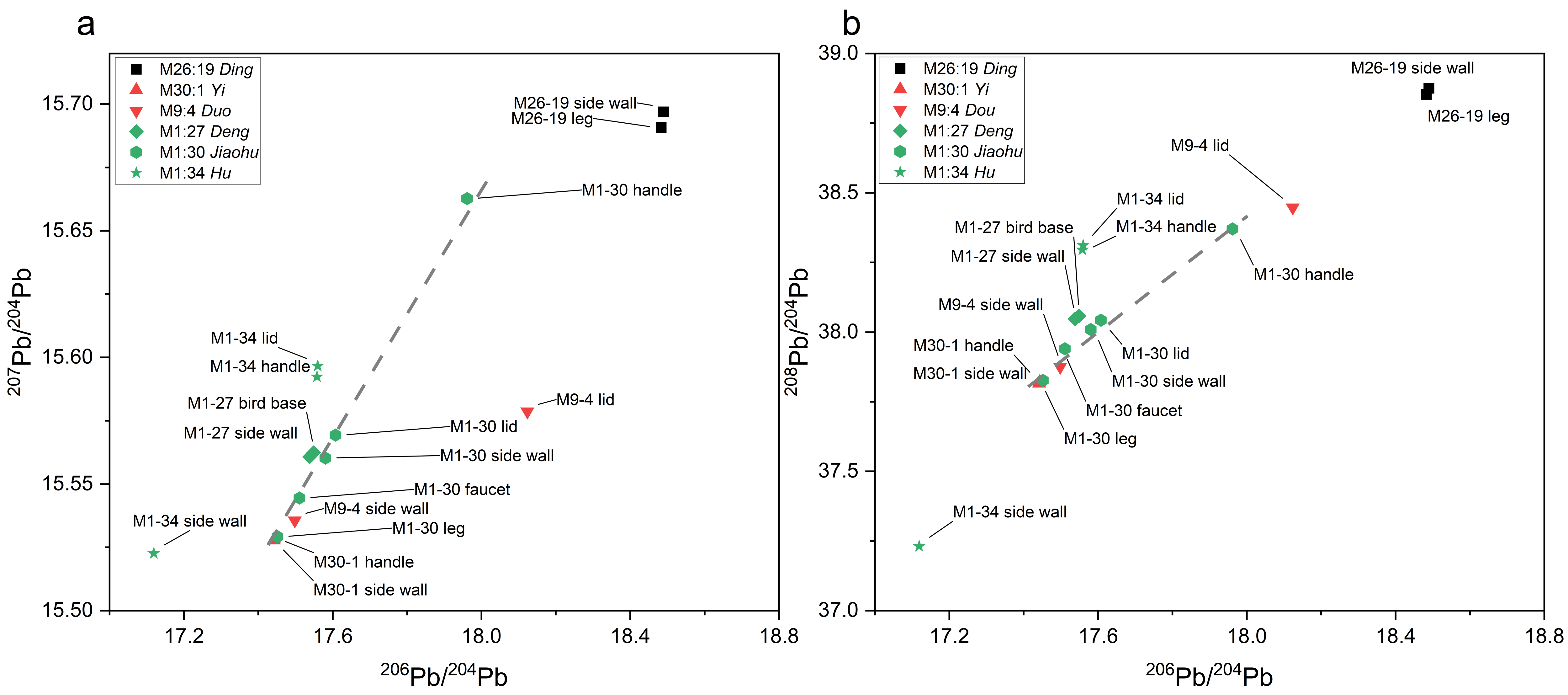

文章致力于突破传统铅同位素方法用于矿料来源探索的研究范式。通过对曲阜鲁故城出土的青铜器进行金相、成分和铅同位素分析,探索了铅同位素方法在复原古代青铜器的制作工艺、追溯周代实际封国和名义封国之间物料流通网络的变迁,以及阐释鲁国内部的权力结构和人群来源方面的潜力。

成分和金相分析表明,东周时期的匠人已经在一定程度上掌握了铜器合金元素加入对青铜器机械性能的影响,锻造青铜器具有不同于铸造青铜器的合金成分。此外,鲁国及周边国家在制作薄壁水器时,为了使其能够适应礼制的使用场景,往往采用了锻造的低铅或无铅青铜,从而达到尽量减轻水器重量以适用于实用。

图二同一器物不同分铸部位铅同位素比值的比较

本研究从铅同位素比值分析的角度,初步探讨了浑铸和分铸工艺在鲁国铜容器上的应用,证明了铅同位素比值法在复原古代青铜器铸造工艺方面的潜力。此外,在女性墓M1中存在三件成套的铜壶,其形制上仅见于齐国的墓葬中,铅同位素比值分析表明其采用的是齐国的矿料,推测墓主人可能来自于齐国。在同一时期周人墓葬和土著夷人/灭国的商人墓葬出土铜器的铅同位素比值存在较明显的差异,体现出两组人群在社会政治经济地位中的差别。

图三 东周实际封国与名义封国间金属物料供应网络的变迁

从春秋时期到战国时期,北方的实际封国和南方的名义封国出土铜器在矿料来源上由以北方矿料为主的部分共享模式到南北有别的模式,可能反应了矿料供应模式去中心化的过程,而这一过程可能是“天下无道,则礼乐征伐自诸侯出”的礼崩乐坏历史进程的直接结果。春秋时期,鲁国青铜器的铅同位素组成变化趋势与北方封国基本同步。至战国早中期,鲁国所在的山东本地矿山可能得到了利用。到目前为止,曲阜尚未发现与齐国一样主要来自于鲁西成矿带的高放射性成因铅铜器,因此其矿料来源更可能来自于富含低比值铅的胶东成矿带。

Journal of Archaeological Science为中科院一区的Top类期刊,该期刊专注于发表介绍考古学科学方法和技术的重大进展、引发全球讨论、解决具有广泛意义的问题、具有深远适用性的研究,被SCIE、SSCI和AHCI收录。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.jas.2025.106309

【作者:高军 审核:王全玉】